Dossier "Hommes et femmes au travail en Seine-et-Marne, XIXe-XXe siècles"

Des exemples locaux au service de la classe

Chers professeurs,

Les fonds des Archives départementales sont riches de documents illustrant les bouleversements de l’économie et de la société aux XIXe et XXe siècles. Les archives publiques relaient les changements dans les communes et sont l’écho d’une préoccupation des autorités envers la classe ouvrière. Les archives des entreprises et des familles permettent parfois de compléter cette vision, sur des aspects plus précis, techniques ou personnels.

Le présent dossier s’ajoute à d’autres publications des Archives pour proposer un panorama des sujets liés à l’histoire sociale et économique du département. Si cette sélection est pensée pour les enseignants souhaitant un outil "clé en main", les Archives en ligne y sont également mobilisées, afin de donner des pistes pour construire des séances en classe.

Les grands axes vus en 1ère professionnelle y sont abordés par des exemples et évènements locaux, également utiles pour les classes de 4ème et de 1ère générale ou technologique.

Chaque document est accompagné d’une courte présentation. Les documents sont téléchargeables au format PDF ou image. Les documents sont librement utilisables en classe. Toute reproduction à des fins pédagogiques et non lucratives est autorisée à la condition de mentionner la source "Archives départementales de Seine-et-Marne" et la cote.

Bonne découverte

L'équipe de la médiation

Dossier réalisé en février 2025

Repères

- Publications sur la Seine-et-Marne

Rambaud Isabelle (dir.), La Seine-et-Marne industrielle : innovations, talents, archives inédites, éditions Lieux Dits, 2010, 336 p.

Rambaud Isabelle (dir.), La Seine-et-Marne à l’ère industrielle : un paysage nouveau, Mémoire et documents, Département de Seine-et-Marne, 2011, 92 p.

- Autres publications

Cohen Yves et Rémi Baudouï (éd.), Les chantiers de la paix sociale, ENS Éditions, 1995, 335 p. Disponible en ligne (DOI)

Dugé de Bernonville Léo, Conditions de la vie ouvrière ou rurale en France en 1913-1914, Bibliothèque numérique patrimoniale de l’université Grenoble Alpes, 1919, 98 p. Disponible en ligne

Fiorentino Karen, « Protéger l’enfant ouvrier : la loi du 19 mai 1874, une « législation intermédiaire » ? », Revue historique, n° 682/2, 2017, p. 327-358. Disponible en ligne (DOI)

- Bloc-notes du Professeur-relais : L'industrialisation : de nouveaux systèmes de production

- Bloc-notes du Professeur-relais : Une révolution du système financier et commercial

- Bloc-notes du professeur-relais : Les conséquences sociales et territoriales de l'industrialisation

- Mémoire & Documents : La Seine-et-Marne à l'ère industrielle, un "paysage nouveau"

- Article : La Famille Menier

- Article : William Saurin (1872-1937)

- Article : La betterave et l'industrie sucrière

- Article : Saint-Fargeau-Ponthierry et l'usine Leroy

Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises (XIXe siècle-1ère moitié du XXe siècle)

Thème 1 du programme d’histoire de première professionnelle. Le monde du travail connaît de profondes transformations dans un contexte d’industrialisation, d’urbanisation, de développement de l’instruction publique et de formation professionnelle.

Capacités :

Contextualiser une/des œuvre(s) mettant en scène des femmes ou des hommes au travail pour conduire une analyse historique.

Raconter individuellement ou collectivement le quotidien d’une femme ou d’un homme au travail au XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle à partir de recherches dans la région du lycée des élèves.

Et dans une moindre mesure, ces documents peuvent aussi intéresser les professeurs enseignants les thèmes suivants :

- En classe de quatrième :

Thème 2 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

Thème 3 : L’Europe et le monde au XIXe siècle

- En classe de première générale :

Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)

Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial

- En classe de première technologique :

Thème 2 : Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870

Thème 3 : La Troisième République : un régime, un empire colonial

L'usine Menier à Noisiel

En 1825, la famille Menier acquiert le moulin de Noisiel. La chocolaterie se développe progressivement au long du XIXe siècle, d’une vingtaine d’ouvriers en 1841 à plus de deux milliers en 1914. Elle produit alors 60 tonnes de chocolat quotidiennement. Elle est l'entreprise la plus importante du département de Seine-et-Marne jusqu'en 1919, où elle est détrônée par l'usine de matériel électrique Schneider (Champagne-sur-Seine).

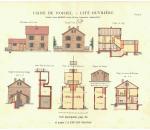

Emile-Justin Menier mène une politique paternaliste. En 1874, alors qu'il est également maire de Noisiel, il amorce la construction de la cité ouvrière (achevée en 1898). Etalée sur 20 hectares, elle se compose de 138 maisons (deux logements de 64m² par maison), d’un vaste domaine agricole ainsi que de commerces et d’équipements collectifs (école, bibliothèque, maison de retraite...).

Pour plus d'informations sur l'histoire de la chocolaterie et de la famille Menier :

Documents

- Menier, fabrication spéciale des chocolats de qualité supérieure : Exposition universelle de Paris, 1900 (Cote : AZ15)

Accéder au document en PDF

Cette brochure publicitaire de 44 pages et 3 planches en couleurs est éditée par la société Menier.

La chocolaterie participe à chaque Exposition universelle, vitrine des progrès de l'époque. Elles sont l'occasion d'importants coups de communication via des productions gigantesques, comme la reconstitution grandeur nature de la proue du navire "Le Triomphant" (vaisseau-amiral qui transporte, en 1679, la première cargaison de cacao des Antilles françaises), relayée dans la brochure.

Cette dernière valorise également la cité ouvrière de Noisiel, un modèle en Europe, fièrement présentée lors des Expositions.

- Voir aussi sur Gallica : "Une famille, un foyer", Bulletin du syndicat des employés de commerce et de l'industrie, octobre 1900

Cet article relate la visite des maisons ouvrières reproduites à l'Exposition de 1900.

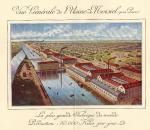

- Le chocolat-Menier : une visite à l'usine de Noisiel, 1900 (Cote : AZ2187)

Accéder au document entier en PDF

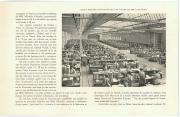

Cette brochure de 16 pages, produite par l'entreprise Menier, donne un aperçu des ateliers de fabrication du chocolat. Elle permet d'appréhender le fonctionnement de l'usine, à travers un système de rationalisation de l'espace et de division du travail.

- Cartes postales de Noisiel, début du XXe siècle :

- Usine de Noisiel, sortie des ouvriers, 1904 (Cote : 2FI17849)

- Maison du commerce, 1907 (Cote : 2FI17853)

- Square (Cote : 2FI20015)

Accéder aux documents en PDF

L'ensemble des cartes postales numérisées est disponible dans la rubrique "Archives en ligne - Cartes postales", via une recherche par communes. Pour la commune de Noisiel, plus de cinquante cartes postales sont numérisées.

Les documents suivants permettent une étude comparative du territoire à cent ans d'intervalle :

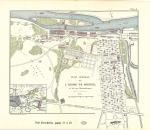

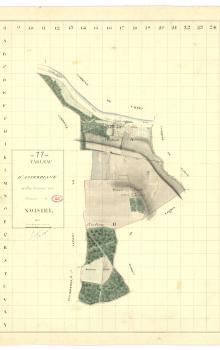

- Plan du cadastre napoléonien, 1825 (Cote : 4P37/2219)

Accéder au document en PDF

Les cadastres napoléoniens sont disponibles partiellement dans la rubrique "Archives en ligne - Documents cadastraux", via une recherche par communes.

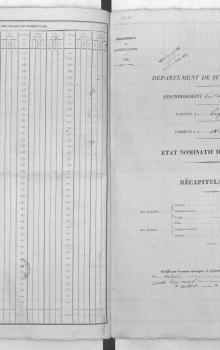

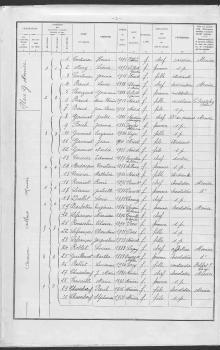

Si la commune recherchée ne possède pas de plan cadastral, elle possède peut-être un plan d'intendance, disponible dans la rubrique "Archives en ligne - Plans d'intendance" - Recensement de population de Noisiel, 1836 (Cote : 10M17)

Accéder au document en PDF (extrait)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Recensements", via une recherche par communes.

Noisiel, dans la première moitié du XIXe siècle, est une commune essentiellement agricole. Le bâti est concentré sur les bords de Marne, le reste du territoire communal est composé de terres labourables et de quelques prés. Cette répartition se reflète dans le premier recensement de population, en 1836, via la majorité écrasante de métiers agricoles (cultivateurs, journaliers, manouvriers, jardiniers,...). Sur 66 habitants dont le métier est mentionné, 10 travaillent pour Menier.

- Plan du cadastre rénové, 1934 (Cote : 2566W2308)

Accéder au document en PDF

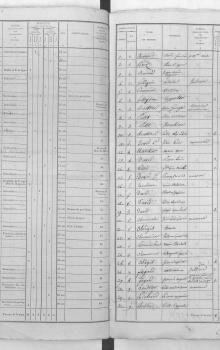

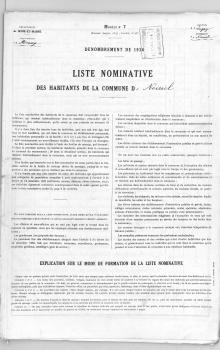

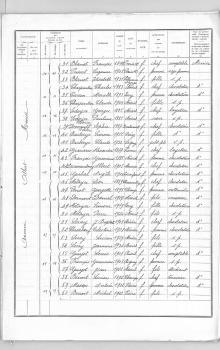

Les cadastres rénovés sont disponibles partiellement dans la rubrique "Archives en ligne - Documents cadastraux", via une recherche par communes. - Recensement de population de Noisiel, 1936 (Cote : 10M558)

Accéder au document en PDF (extrait)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Recensements", via une recherche par communes.

Noisiel est un exemple particulièrement marquant des transformations créées par l'industrie. Cent ans plus tard, la population a décuplé (de 119 habitants en 1836 à 1131 en 1936). Le village originel est presque entièrement absorbé par l'usine, implantée sur les bords de Marne, par nécessité d'utilisation de l'eau.

Sur le plan cadastral, on peut voir l'implantation du chemin de fer privé, reliant l'usine à la ligne de l'Est (Paris-Belfort).

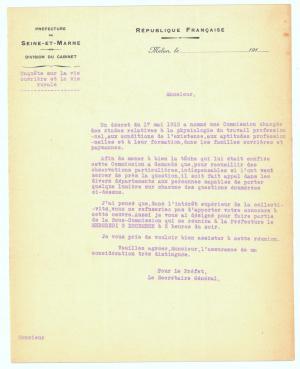

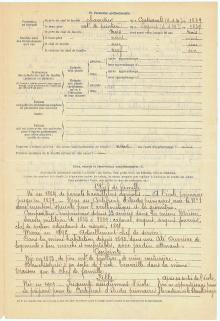

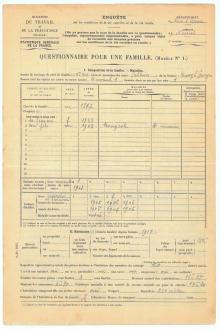

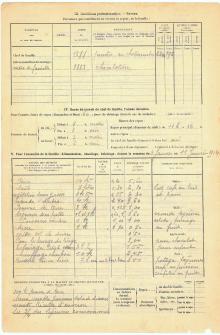

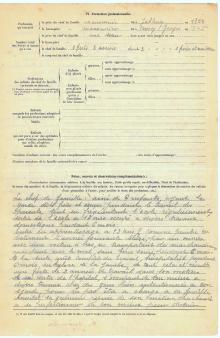

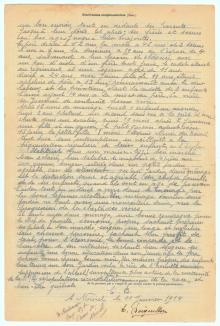

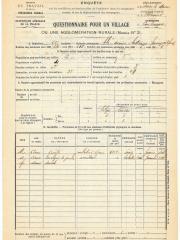

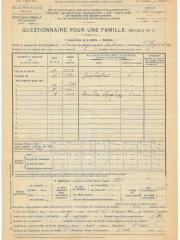

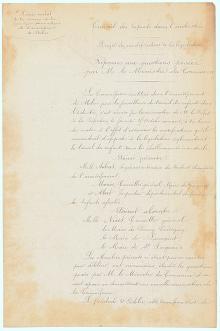

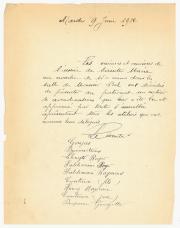

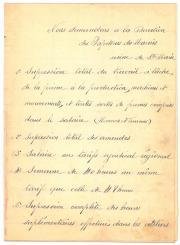

Une enquête sur les familles ouvrières et rurales, 1913

En 1913, une commission nationale est chargée d’étudier la physiologie du travail et les conditions de vie de familles ouvrières et paysannes. Elle lance une enquête à l’échelle nationale, afin d’adapter la politique sociale et économique.

Sont proposés ci-dessous trois exemples issus de cette enquête. Deux proviennent de familles de Noisiel, un dernier concerne le village de Coutençon et une famille y résidant. Chaque questionnaire est mis en parallèle du recensement de population de 1911.

Documents

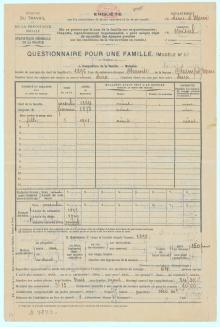

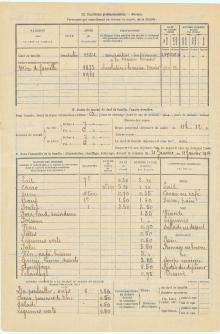

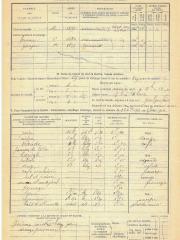

- Questionnaire de la famille Champion, résidant à Noisiel, janvier 1914 (Cote : M7873)

Accéder au document en PDF

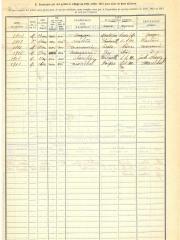

- Recensement de population de la commune de Noisiel, 1911 (Cote : 10M446)

Accéder au document en PDF (page mentionnant la famille)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Recensements", via une recherche par communes.

- Acte de naissance de Berthe Lucile Champion, 1901, dans le registre d'état civil de Noisiel (Cote : 6E355/6)

Accéder au document en PDF

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Etat civil", via une recherche par communes.

- Questionnaire de la famille Bocquillon, résidant à Noisiel, janvier 1914 (Cote : M7873)

Accéder au document en PDF

- Recensement de population de la commune de Noisiel, 1911 (Cote : 10M446)

Accéder au document en PDF (page mentionnant la famille)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Recensements", via une recherche par communes.

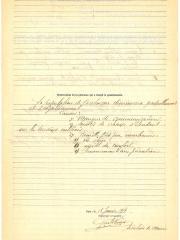

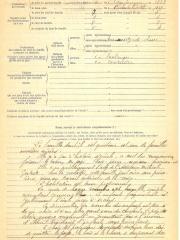

- Questionnaire pour le village de Coutençon (Cote : M7873) et pour la famille Motté (Anatole et Claire), résidant à Coutençon, janvier 1914

Accéder aux documents en PDF

- Recensement de population de la commune de Coutençon, 1911 (Cote : 10M446)

Accéder au document en PDF (page mentionnant la famille)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Recensements", via une recherche par communes.

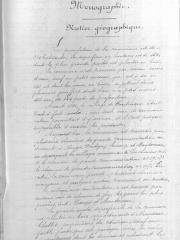

- Plan et extrait de la monographie communale de Coutençon, réalisée en 1888 par l'instituteur du village (Cote : 30Z131)

Accéder au document en PDF (extrait)

Le document est disponible intégralement dans la rubrique "Archives en ligne - Monographies communales" via une recherche par communes.

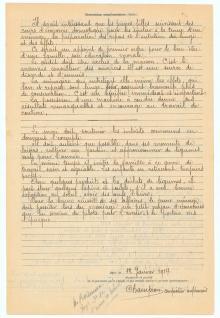

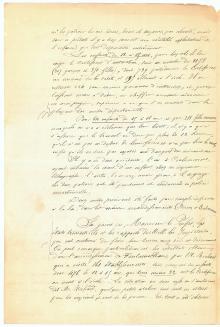

Trois exemples de grèves en Seine-et-Marne au XXe siècle

Suite à la suppression du délit de coalition en 1864, se créée la première chambre syndicale de Seine-et-Marne : celle des ouvriers boulangers à Melun (1878). Les syndicats seine-et-marnais se développent particulièrement entre 1899 (7 syndicats pour 1012 adhérents) et 1920 (109 syndicats pour 12 000 adhérents).

Les archives préfectorales recensent l'action des syndicats, notamment des grèves. Sont proposés ci-dessous trois exemples de grèves, concernant trois corps de métiers différents sur des lieux variés du département.

Documents

- Grève des ouvriers maçons à Melun, 1909 (Cote : M7245)

Accéder aux documents en PDF

En 1909, plusieurs secteurs sont touchés par d’importantes grèves. Un exemple notable en Seine-et-Marne est la grève des ouvriers meuliers à la Ferté-sous-Jouarre, d'une durée, exceptionnelle, de deux mois. Toutefois, les grèves sont généralement de courte durée, du fait de la précarité des ouvriers.

Le cas du déroulé de la grève des ouvriers maçons de Melun peut être retracé à travers les différents rapports envoyés par le commissaire. Il est fait mention de trois syndicats installés à Melun : le syndicat des ouvriers boulangers (1878), celui des ouvriers en bâtiment (1891) et la C.G.T. (installée à Melun depuis 1907). Si les documents illustrent le droit de grève, ils insistent sur l'entrave à la liberté du travail, toujours illégale.

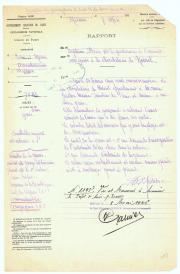

- Correspondance et compte-rendu de la grève de mai 1926 à la chocolaterie (Cote : 1MP96)

Accéder aux documents en PDF

Il s'agit de la première grève d’ampleur au sein de l’usine de Noisiel. Elle fait suite à un premier mouvement le 29 avril 1926, causé par le refus du patron d'examiner un cahier de revendications. En mai, le mouvement est d'ampleur (400 grévistes pour 1877 ouvriers) : des gendarmes sont dépêchés sur place pour surveiller les grévistes. Une centaine d'ouvriers est licenciée. À la reprise du travail, une partie des revendications est accordée.

- Le publicateur de Seine-et-Marne, "Après la grève", éditorial du directeur du journal, 19 juin 1926 (Cote : PZ17/61)

Accéder au document sur le site de Gallica

Cette sélection illustre les grèves du printemps 1936 en Seine-et-Marne :

- Le Publicateur de Seine-et-Marne, "Les grèves dans l'arrondissement de Meaux", 13 juin 1936 (Cote : PZ17/71)

Accéder au document sur le site de Gallica

Cet article mentionne les revendications dans plusieurs entreprise. À noter : pour Noisiel, la mention des écarts de salaires entre hommes et femmes.

- Le Démocrate de Seine-et-Marne, "Les grèves à Coulommiers", 13 juin 1936 (Cote : PZ10/48)

Accéder au document sur le site de Gallica

Cette Une, entièrement dédiée aux grèves, est l'une des rares illustrées de photographies. À noter : la publication des communiqués des grévistes et de la direction de l'orfèvrerie Argental.

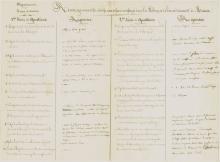

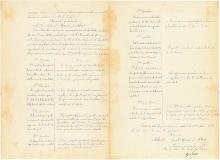

- Tableaux recensant les grèves à Boissy-le-Châtel et dans diverses communes du département, dont Noisiel, 1936 (Cote : M4912)

Accéder aux documents en PDF

Ces tableaux préfectoraux synthétisent les informations d'une vingtaine d'entreprises (nombre de grévistes, dates des conflits, modes de résolution).

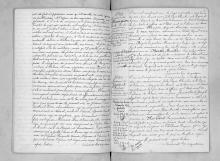

- Archives de la papeterie Sainte-Marie(Boissy-le-Châtel), 1936 (Cote : 249J163)

Accéder aux documents en PDF

Ce rare exemple d'archives privées complète les archives publiques. Il donne à voir le cahier de revendications des ouvriers et le déroulé détaillé de la grève, tenu par la Direction.

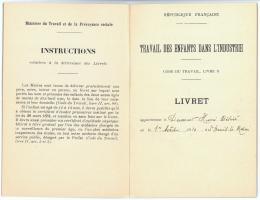

L'encadrement du travail des enfants au XIXe siècle

Sous la Monarchie de Juillet, l'Etat commence à légiférer sur l'éducation des enfants (loi Guizot de 1833). En parallèle, les besoins de l'industrie naissante nourrissent le débat sur le travail des enfants. Les documents ci-dessous illustrent les étapes de sa réglementation, de la Monarchie de Juillet à la IIIe République.

Documents

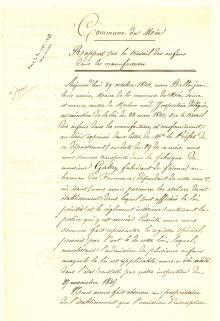

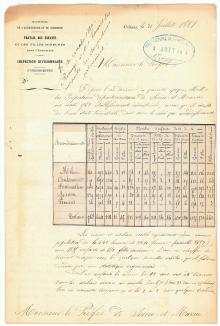

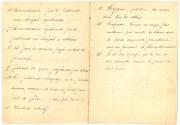

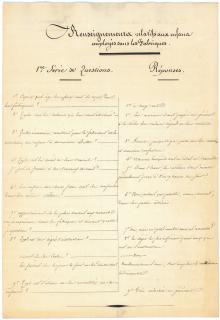

- Enquête préalable à une législation sur le travail des enfants, 1837 (Cote : M7749)

Accéder aux documents en PDF

Ce sont les résumés de réponses fournies par les directeurs de manufactures des différents arrondissements. Les préoccupations sont d'ordre économique (salaires, horaires), mais aussi social (instruction, moralité).

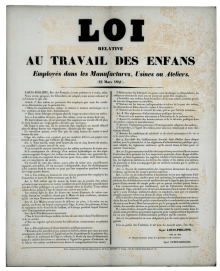

- Affiche de la loi relative au travail des enfants, 22 mars 1841 (Cote : M7849)

Accéder au document en PDF

Cette première réglementation du travail des enfants découle de l'enquête de 1837. Elle tente de concilier les intérêts des entreprises et l'éducation des enfants. Elle doit être placardée dans les manufactures.

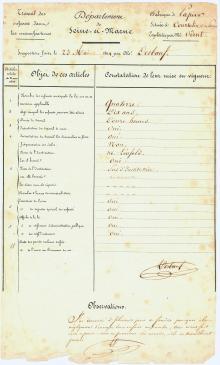

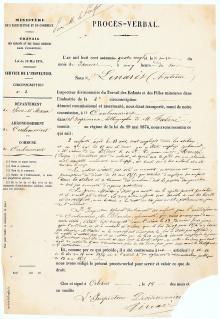

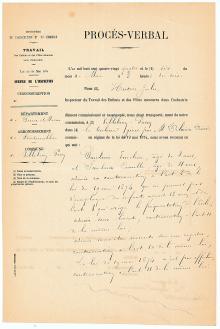

- Comptes rendus d'inspections réalisées dans des manufactures, 1844-1846 (Cote : M7749)

Accéder aux documents en PDF

La loi de 1841 instaure des inspecteurs. Malgré un impact limité, ils rendent compte de la diversité des situations du travail des enfants, en Seine-et-Marne.

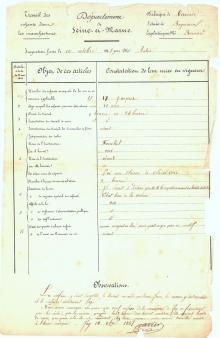

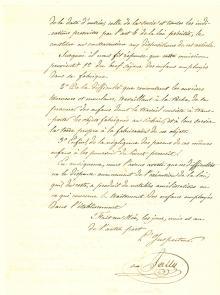

- Inspection du travail des enfants : procès-verbaux, bilan annuel et enquête sur la législation, de 1880 à 1884 (Cote : M7849)

Accéder aux documents en PDF

En 1874, la loi Joubert modifie l'âge d’embauche des enfants dans les fabriques (12 ans minimum, mais avec des exceptions à 10 ans), et limite le nombre d’heures quotidiennes (12h maximum - abaissé à 6h si l'enfant n'a pas de certificat d'instruction primaire). Le contrôle des entreprises est accru (établissement de statistiques d'inspections), montrant une préoccupation contre une "véritable exploitation de l'enfance, qui doit disparaître". Mais de nombreuses entreprises échappent à la réglementation.

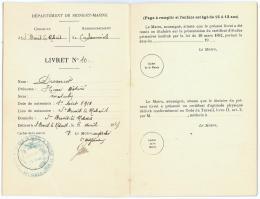

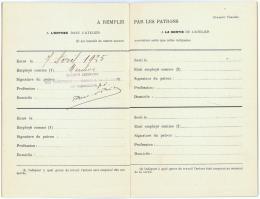

- Livret d'Henri Dumur, meuleur de 15 ans à la papeterie Sainte-Marie, 1925 (Cote : 249J82)

Accéder au document en PDF

Un rare exemple de livret ouvrier pour enfants. Il est instauré par la loi de 1841, et maintenu dans toutes les suivantes.

Témoignages des lois Ferry, voici deux extraits d'archives familiales :

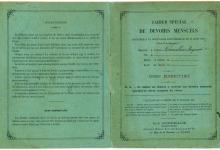

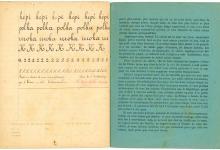

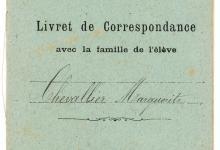

- Documents de Marguerite Chevallier, élève à l’école de Mauperthuis, 1888 (Cote : 327J9)

Accéder au document en PDF

Ce document est particulièrement intéressant pour les "Recommandations adressées à l'élève qui reçoit ce cahier" (première et dernière pages du cahier). Marguerite est l'une des enfants d'un tonnelier habitant à Mauperthuis.

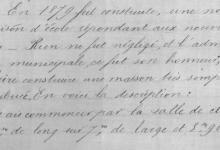

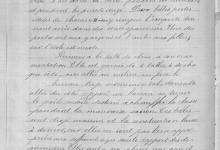

- Monographie communale de Mauperthuis, réalisée par l'instituteur en 1888 (Code : 30Z254)

Accéder au document en PDF

Le document est disponible intégralement dans les "Archives en ligne"

Les autres monographies communales sont disponibles dans la rubrique "Archives en ligne - Monographies communales", via une recherche par communes.

Dans cette riche monographie de 112 pages, l'instituteur relate le passé et le présent de l'école de Mauperthuis (p.28 à 59 ; à partir de la page 40 pour le description de l'école en 1888). Un plan de la commune est également disponible, situant l'école.

- Cahiers de Suzanne Moufrond, 1912-1919 (Cote : 190J250)

Accéder au document en PDF

Suzanne est l'une des enfants des propriétaires de la tuilerie de Bezanleu.