Dossier pédagogique

L'âge industriel en Seine-et-Marne (milieu XIXe siècle - 1940)

Cher(e)s collègues,

Dans ce Bloc-Notes du Professeur-relais, nous vous proposons d’aborder le thème de l’âge industriel au travers des archives départementales de Seine-et-Marne.

Ce thème occupe une place importante dans les programmes du primaire et du secondaire. Il permet de brosser un large tableau économique, scientifique et social de ce phénomène qui a bouleversé la civilisation du XIXe siècle. Le département de Seine-et-Marne, de tradition rurale et agricole, n’y échappe pas.

Les documents proposés dans ce Bloc-Notes sont de nature diverse : documents originaux, retranscriptions (rendues nécessaires par les problèmes de lisibilité des originaux), synthèses. La taille des textes a été peu réduite afin que chacun d’entre vous puisse en faire l’usage voulu. D’autres ressources complémentaires sont accessibles en ligne afin d’approfondir les thématiques abordées.

Julien Favre, professeur-relais aux Archives départementales de Seine-et-Marne

Bloc-Notes réalisé en février 2008

(Réédité en septembre 2025)

L'industrialisation : de nouveaux systèmes de production

Des innovations technologiques

Documents

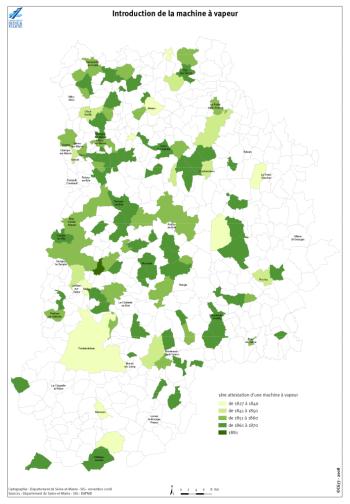

- Carte de l'introduction de la machine à vapeur : première date d’installation dans la commune

Accéder au document en PDF

Cette carte a été réalisée à partir d’un dépouillement exhaustif de la série cotée 5MP, constituée de dossiers communaux recensant tous les établissements dangereux ou polluants nécessitant une autorisation préfectorale. On trouve trace de demandes d’autorisation préfectorale dans 120 des 515 communes de Seine-et-Marne. La première est formulée en 1827 par l’entreprise de filature de coton Noël et Cie à Meaux.

Dans un département essentiellement rural comme l’est au XIXe siècle la Seine-et-Marne, l’essentiel des demandes concernant les machines à vapeur provient de cultivateurs souhaitant utiliser des batteuses à grains mécaniques. Pour cela, la machine à vapeur locomobile est privilégiée, puisqu’elle permet aux cultivateurs de la déplacer directement dans le champ au moment du fauchage. Nous avons quelques exemples d’entrepreneurs en battage pour qui la machine à vapeur locomobile est une nécessité professionnelle (exemple : demande cotée 5MP82 formulée en 1867 par l’entrepreneur en battage nommé Gérault à Chatre).

Les demandes sont aussi très fortes pour les distilleries agricoles (Crisenoy, Brie-Comte-Robert, Machault...). L’équipement en machine à vapeur est essentiellement le fait des exploitations agricoles de la Brie, suffisamment riches pour débourser plusieurs milliers de francs (voir la publicité Bréval).

Dans le secteur manufacturier, les demandes proviennent essentiellement des industries du bois (scierie, menuiserie) et de la papeterie (notamment dans la vallée du Morin).

- Demandes d'autorisation pour l’installation de machines à vapeur à Meaux (cote : 5MP280)

Tableau synthétique établi à partir du document original :

| Demandeur | Date | Secteur d'activité | Usage |

| Noël et Cie | 1827 | Filature de coton | Force motrice pour métiers à filer |

| Antoine Pommery | 1855 | Fabricant de moutarde | Force motrice pour meules quand les eaux de la Marne sont trop basses pour faire mouvoir le moulin |

| Mr Gérard | 1856 | Extraction de sable et gravier du lit de la Marne | Force motrice pour la machine d’extraction installée sur son bateau |

| Chollet et Cie | 1855 | Conserverie alimentaire | Force motrice pour laveur, découpoir et ventilateur |

| Mr Fournier | 1854 | Fabrique à sécher les légumes | Force motrice pour ventilateur |

| Pierre Bernier | 1857 | Atelier de construction | Force motrice pour tours |

| Mr Eichenberg | 1857 | Scierie | |

| Mr Maire | 1847 | Vermicellerie | |

| Mr Couvreur | 1860 | Fonderie de suif | |

| Castillo et Cie | 1862 | Scierie | Force motrice pour tours et scies |

| Eugène Fesle | 1862 | Bains publics | Chauffage de l’eau et force motrice pour pompe à eau |

| Gadral et Cie | 1863 | Manufacture de tapis | Force motrice pour métier à tisser |

| Nitot fils et Racine | 1863 | Distillerie | Production de vapeur pour la rectification des alcools |

| Manche fils | 1864 | Charrons-forgerons | Force motrice pour tours et scies |

| Henri Boutry | 1865 | Marchand de chevaux, équarrisseur | Production de vapeur pour une étuve et séchoir à vapeur (cuisson des viandes et transformation des résidus en engrais) |

| Frédéric Vilcoq | 1866 | Mécanicien | |

| Crassier Victor | Crassier Victor | Brasseur | Force motrice pour appareil |

| Carro | 1866 | Imprimeur | Force motrice pour presse |

| Cochet | 1868 | Imprimeur | |

| Dardelle et Cie | 1869 | Conserverie | |

| Mauny | 1869 | Scierie à bois | Force motrice pour machines de la scierie |

- Carte postale représentant le battage du blé à La Ferté-sous-Jouarre, date inconnue (cote : 2FI2282)

Accéder au document en PDF

Cette carte postale issue d’une photographie noir et blanc illustre bien l’utilisation de la machine à vapeur locomobile pour les travaux agricoles de battage. Le principal problème pour l’agriculteur est d’acheminer la chaudière jusqu’au champ. La traction animale demeure dans ce cas une nécessité. Le travail manuel reste aussi une dimension importante de la récolte, notamment pour le ramassage des épis fauchés ou la fabrication de meule de paille quand l’exploitation ne dispose pas de presse à paille

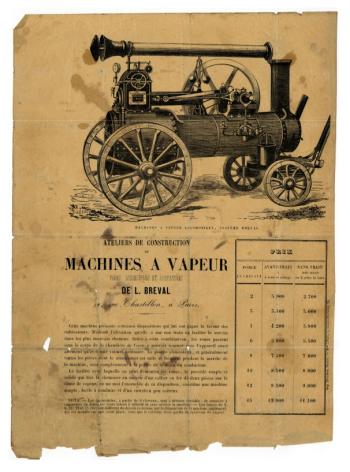

- Publicité pour les machines à vapeur de Louis Bréval, extraite d'une demande d’autorisation préfectorale pour l’exploitation d’une machine à vapeur à Bannost (cote : 5MP7)

Accéder au document en PDF

Cette publicité a été trouvée dans un dossier déposé en 1864 par le dénommé Berlin, agriculteur dans la commune de Bannost, en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale pour l’exploitation d’une machine à vapeur locomobile Bréval de 3 chevaux. En effet, la loi impose un contrôle de la machine par un garde-mine, les machines à vapeur étant considérées comme potentiellement dangereuses (risque d’explosion).

Cette machine est destinée à mettre en mouvement une batteuse mobile. C’est là l’usage majeur des machines à vapeur dans les communes rurales. Aussi, le dossier déposé par Berlin constitue le dossier type que l’on retrouve dans la série 5MP (établissements dangereux) pour de telles machines.

Par ailleurs, l’intérêt de ce document est de présenter la marque la plus vendue dans les années 1860, en concurrence avec les ateliers Calla (Paris) et Albaret (Liancourt, dans l’Oise). La machine à vapeur Bréval est un véritable succès commercial, surtout dans sa version locomobile.

Approche par les élèves

- Dater l’introduction d’une invention dans le processus économique.

- Identifier les secteurs économiques dans lesquels l’invention est utilisée et son usage. Comprendre la diffusion de l’innovation technologique dans les espaces urbains et ruraux, son champ d’application dans l’économie.

Un nouveau monde : l'usine

Documents

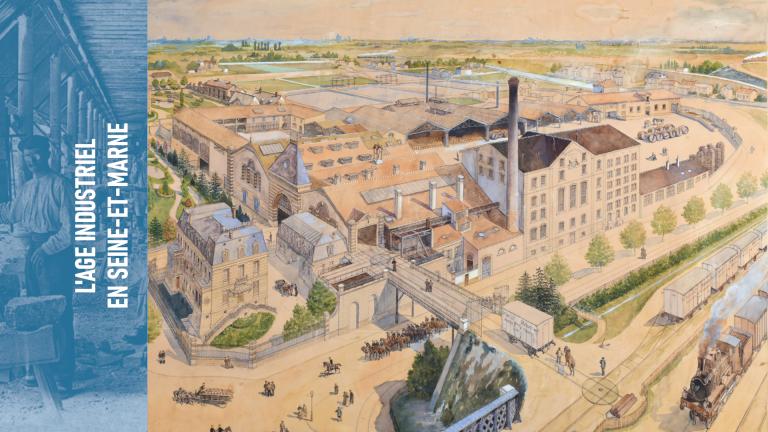

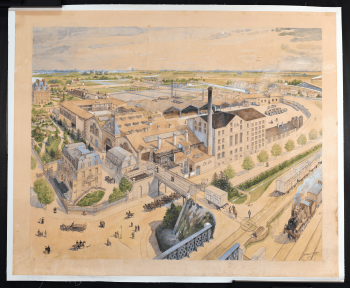

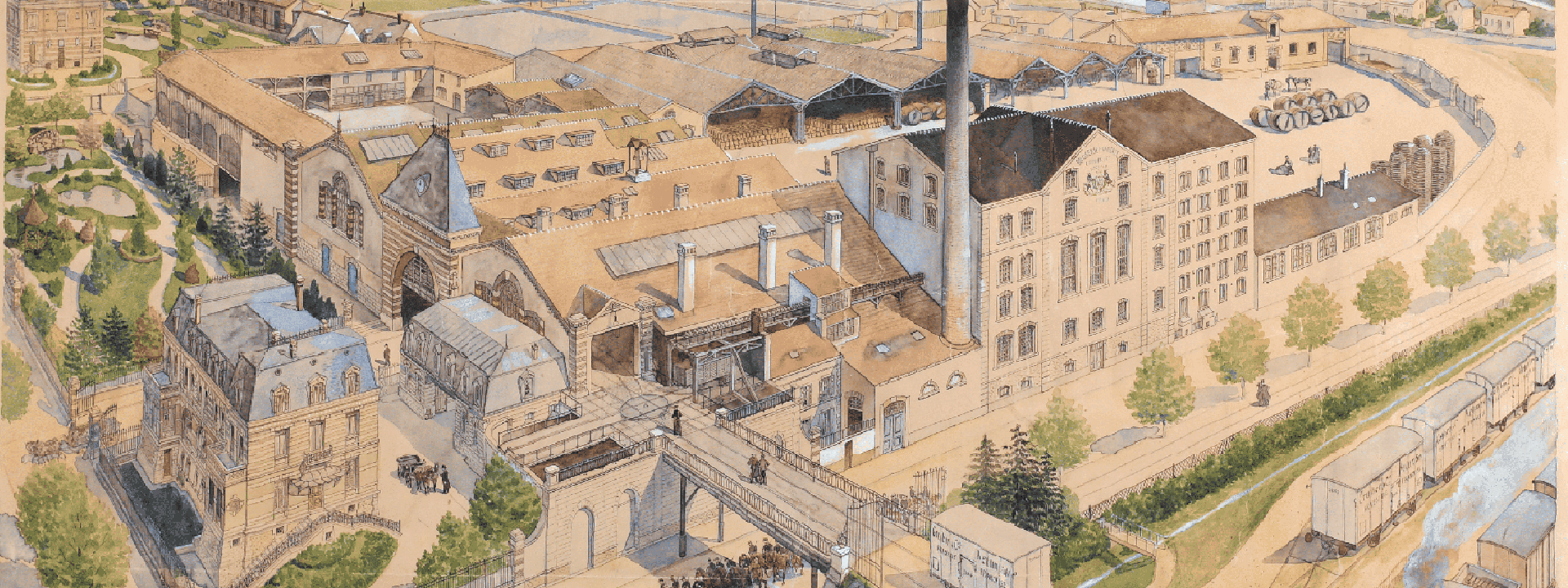

- Vue de la brasserie Grüber à Melun, estampe (cote : 6FI43)

Accéder au document en PDF

L’histoire de la brasserie Grüber commence en 1816 quand un Alsacien, Siriac Walter, s’installe à Melun pour fabriquer de la bière, boisson alors très peu connue en Ile-de-France où le vin est roi (le plateau de la Brie est encore un terroir viticole au XIXe siècle). Sa première usine est implantée au nord de Melun, dans le faubourg Saint-Liesne. La population locale commence à apprécier la boisson, popularisée notamment par les soldats alsaciens de la garnison de Melun. La conservation de la bière est alors problématique : c'est un produit rapidement périssable, qu’on ne vend qu’au printemps et qui ne passe pas les beaux jours. En 1870, David Grüber, brasseur alsacien depuis 1855, vient travailler à la brasserie melunaise pour y appliquer un procédé de fabrication permettant une conservation plus longue, et donc un écoulement des stocks sur les quatre saisons de l’année. Grüber rachète la brasserie en 1888.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’entreprise recherche une nouvelle implantation industrielle. D’une part, la conservation nécessite de vastes caves et glacières. D’autre part, l’entreprise cherche à accroître son marché et à faciliter ses approvisionnements. Ces raisons poussent l’entreprise à acquérir 3 hectares de terrains au sud de Melun, à proximité de la gare. C’est ce site qui est représenté sur l’estampe. L’embranchement ferroviaire date des années 1897-1900.

La famille Grüber dirige la brasserie jusqu’en 1943. Après la guerre, l’entreprise va poursuivre ses activités sous différents noms jusqu’à sa fermeture en 1985. Les bâtiments de la brasserie Grüber sont démolis en 1991 pour laisser place au Tribunal de grande instance de Melun.

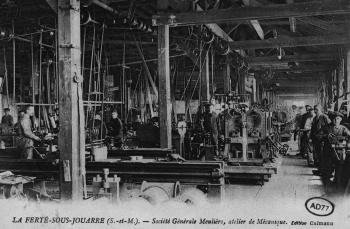

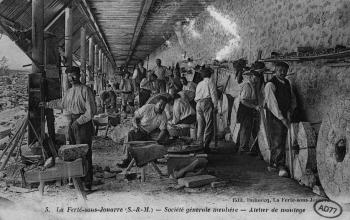

- Photographie de l'atelier de mécanique de la Société générale meulière à La Ferté-sous-Jouarre, vers 1900, carte postale (cote : 2FI2281)

Accéder au document en PDF

Afin de mieux résister à la concurrence des broyeuses en acier, neuf fabricants de meules de la Ferté créent en 1881 la Société générale meulière. L’entreprise décide de diversifier la production et lance la fabrication d’appareils à l’usage des moulins et semouleries comme des turbines, des régulateurs de vitesse, nettoyeurs, etc. L’enchevêtrement de poulies et de courroies est tout à fait représentatif de l’atelier de la Belle Epoque, où la transmission du mouvement est encore mécanique, avant d’être suppléé par l’alimentation électrique. Les courroies en mouvement sont l’une des causes les plus courantes des accidents dans l’atelier.

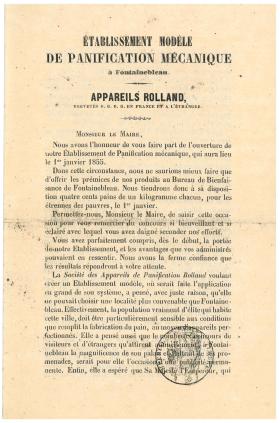

- Brochure de l’établissement modèle de panification mécanique de Fontainebleau (cote : 5MP181)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

Cette brochure a été imprimée le 1er janvier 1855, afin de convaincre le maire d'octroyer à cet établissement le monopole de la fabrication du pain sur Fontainebleau. L'entrepreneur Faivre et Cie insiste lourdement pour faire comprendre qu'il ne pourra offrir un pain moins cher que les boulangers bellifontains qu'à condition d'avoir un volume de ventes considérable. Faivre et Cie a proposé aux boulangers de Fontainebleau de leur fabriquer le pain. Ces derniers garderaient le rôle de vente au détail et de sélection des farines. "Pour toute réponse, les boulangers se sont mis à rire" selon l'aveu même de l'entrepreneur...

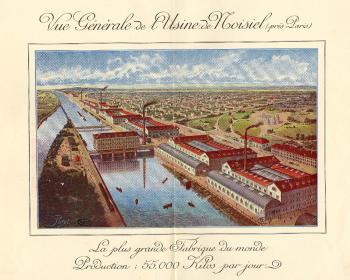

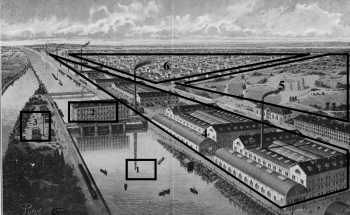

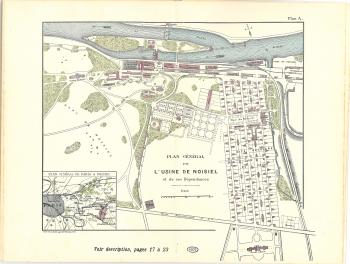

- Brochure publicitaire de la chocolaterie Menier, 1900, planche "Vue générale de la fabrique de Noisiel" (cote : AZ15)

Accéder au document en PDF

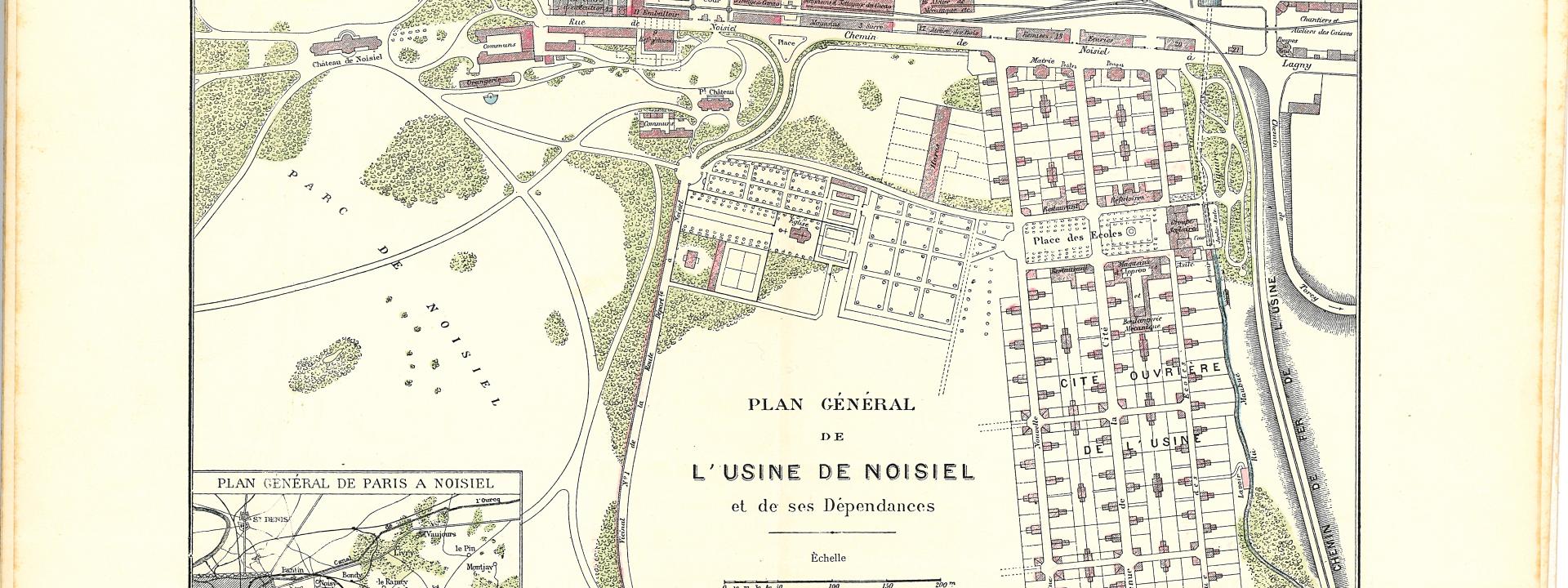

Légende :

- La Marne, dont le niveau des eaux est constant jusqu’à Paris, assure la force motrice des turbines du moulin pour le broyage des fèves de cacao. Le transport fluvial est utilisé surtout pour alimenter Paris.

- Au centre, à cheval sur la Marne, le site originel de l’entreprise où le premier moulin est établi en 1825. Le moulin est agrandi à plusieurs reprises. Ici apparaît le moulin reconstruit par l’architecte Jules Saulnier en 1871.

- La centrale à gaz. Le gaz est utilisé surtout pour l’éclairage des bâtiments industriels.

- Sur un kilomètre, les bâtiments industriels, dont la construction s’échelonne des années 1860 aux années 1890. La voie de chemin de fer privée, inaugurée en 1882, raccroche l’usine au réseau de l’Est (ligne Paris-Mulhouse) par la station de Emerainville-Pontault-Combault. 500 mètres de quais sont aménagés le long de la Marne pour le chargement et déchargement des péniches. Au sud, la zone de production est bordée par la route de Noisiel à Lagny.

- Le Petit château : première résidence des Menier à Noisiel, avant que la famille ne s’installe au Grand château en 1884.

- La cité ouvrière, dont la construction a débuté en 1874 et qui compte environ 150 logements, tous locatifs, en 1900. La cité comporte un groupe scolaire pour filles et garçons (1874), un réfectoire (1884-1885) pour la pause déjeuner des ouvriers n’habitant pas la cité ouvrière, et un magasin d’approvisionnement (1876) géré par la famille Menier jusqu’en 1912 (le système de coopérative n’a pas fonctionné) et qui vendait quotidiennement, en 1892, 1200 kg de pain et 250 kg de viande.

Pour plus d'informations sur l'histoire de la chocolaterie et de la famille Menier :

Approche par les élèves

- Repérer les éléments architecturaux d’une usine, sa connexion aux réseaux (voir aussi pour cela la vue de l'usine Menier en annexe).

- Comprendre l’organisation d’un atelier, son univers.

- Comprendre les avantages économiques de la production industrielle sur l’artisanat.

Limites et succès de l’industrialisation

Documents

- Photographie du montage de meules à La Ferté-sous-Jouarre vers 1900, carte postale (cote : 2FI2283)

Accéder au document en PDF

A nouveau, une étape de la fabrication de meules à la Société générale meulière de la Ferté. Comme on le voit, le montage des meules est un travail qui demeure manuel. La précision de la main surpasse encore à cette époque la précision des machines pour les travaux délicats. On remarque que le travail se fait en plein air, à proximité des tas de pierres meulières brutes et des chutes de taille que l’on aperçoit sur la gauche. Les meules ne sont pas taillées dans la masse, mais assemblées à l’aide d’un joint visible sur les meules le long du mur.

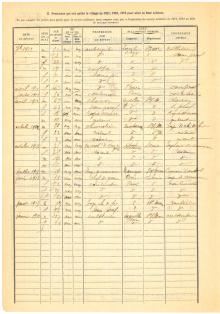

- Un état des lieux de la mécanisation de l’agriculture en Seine-et-Marne extrait de L’Agriculture en Seine-et-Marne de Paul Bailly, 1937, p.182 (cote : 8[489)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

On compte à cette époque environ 11400 exploitations agricoles dans le département.

Cet ouvrage reprend les résultats de l'enquête effectuée par la Statistique Générale de la France (ancêtre de l'INSEE). Paul Bailly est le directeur des Services agricoles du département de Seine-et-Marne.

Approche par les élèves

- Comparer la forme du travail dans le document 7 avec la forme du travail identifiée auparavant dans le document 5.

- Comprendre les limites de la diffusion des innovations technologiques, notamment de la mécanisation, la persistance de modes anciens d’organisation du travail. Document 8 : faire l’état des lieux de la mécanisation dans l’agriculture seine-et-marnaise à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Une révolution du système financier et commercial

Le capitalisme

Documents

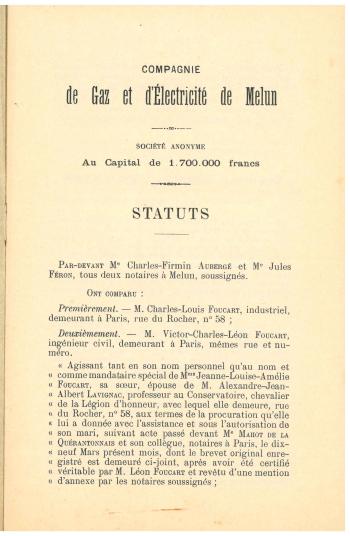

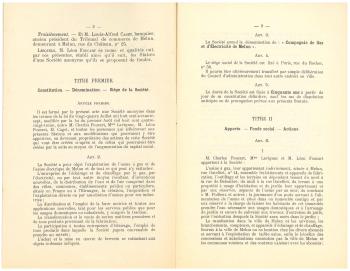

- Le conseil d’administration d’une société anonyme : la Compagnie de gaz et d’électricité de Melun (cote : 239E668)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

- Rapport de l’assemblée générale de la Compagnie de gaz et d’électricité de Melun du 19 mai 1899 (cote : 239E648)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

Approche par les élèves

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une société anonyme.

- Comprendre les liens entre entreprise et banque.

- Comprendre ce qu’est une action.

La révolution des transports

Documents

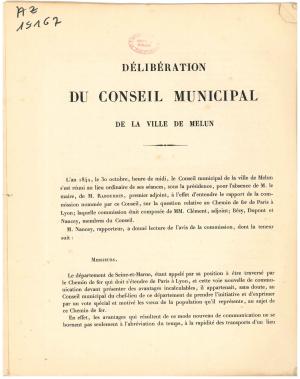

- Délibération du conseil municipal de la ville de Melun, 30 octobre 1842 (cote : AZ15167)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

La ligne Paris-Lyon est prévue par la loi du 11 juin 1842, fondamentale pour la constitution du réseau ferré français. Plusieurs tracés sont envisagés pour joindre les deux premières villes de France. Une première option fait passer la ligne par Lagny, Meaux, Troyes et Dijon, ce qui permet de faire tronc commun avec la ligne Paris-Strasbourg jusqu'à Meaux. Un deuxième projet fait passer la ligne par la vallée de la Seine, avec deux variantes : l'une suit la rive gauche par Corbeil, l'autre la rive droite par Lieusaint et Melun. Enfin, un tracé est envisagé par le milieu du plateau de la Brie, puis par la Champagne.

En mai 1841, le maire de Melun présente devant son conseil municipal le projet de la Compagnie Delamarre (compagnie franco-britannique) qui se prononce pour le tracé par la Brie et la Champagne, évitant Melun. Les élus s'offusquent et créent une commission pour protester. Les querelles de clocher battent leur plein et le conseiller municipal Mancey, rapporteur de la commission, verse même dans la diffamation : "il est évident que la Compagnie Delamarre ne parviendra pas à enlever à la Champagne qu'elle veut traverser, la qualification de pouilleuse qu'elle mérite si bien !" C'est dans cette lutte entre communes pour obtenir le passage d'une ligne de chemin de fer - et la desserte qui va avec - que s'inscrit la délibération transcrite.

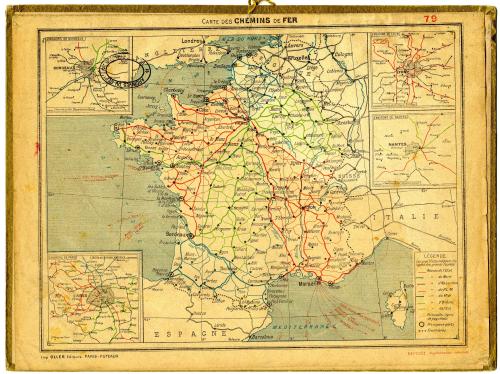

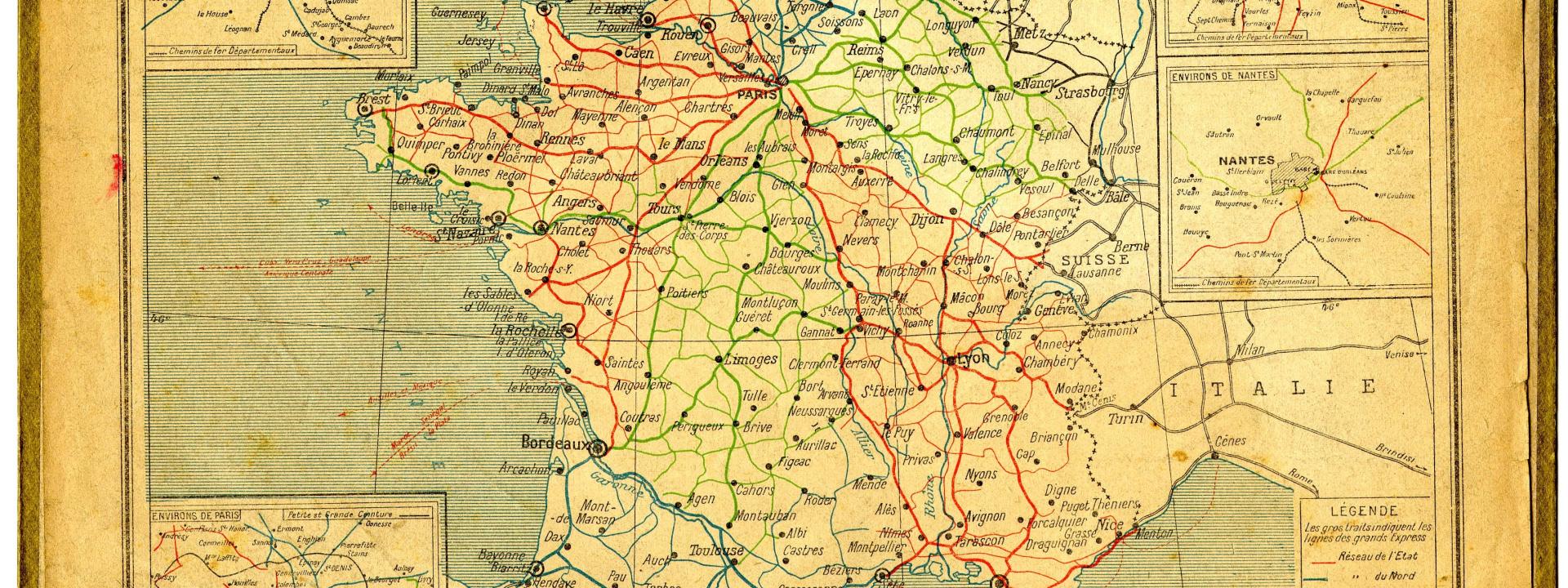

- Carte du réseau ferroviaire de Seine-et-Marne, Almanach des P.T.T., 1935 (cote : REV1561)

Accéder au document en PDF

Approche par les élèves

- Identifier les avantages pour un territoire à être intégré au réseau ferroviaire.

- Décrire le réseau de Seine-et-Marne et comprendre la logique des tracés.

Les débuts du marketing

Documents

- Publicité pour Félix Potin, dans l’Almanach humoristique et illustré du Messager de Seine-et-Marne, 1901, p.98 (cote : REV706/1)

Accéder au document en PDF

Fondées en 1844 par Félix Potin à Paris, les épiceries Potin sont les premières à utiliser le système de succursale et de point de vente (on compte environ 70 succursales à son apogée).

Le quinquina est un arbuste d’Amérique du Sud dont l’écorce renferme la quinine, utilisée pour soigner notamment le paludisme.

- Publicité pour un vendeur de machines agricoles MacCormick, dans l’Almanach humoristique et illustré du Messager de Seine-et-Marne, 1901, p.140 (cote : REV706/1)

Accéder au document en PDF

La société commerciale Wallut et Cie a été fondée en 1891 par un ancien militaire américain, Raymond Wallut. Elle détient le monopole des ventes des machines agricoles de marque McCormick pour la France. La société McCormick est la première grande entreprise mondiale de mécanique agricole. Elle est créée aux Etats-Unis dans les années 1840. En France, les premières machines sont présentées en 1855 lors de la première exposition universelle. Les premières importations datent de 1885. Ce document illustre, comme le précédent et le suivant, l’extraordinaire croissance des réseaux commerciaux aux XIXe et XXe siècles (maison mères, maison de commercialisation, succursale, correspondant, vente par correspondance).

La machine présentée ici est une moissonneuse-lieuse hippomobile (le bras de droite fauche les blés, qui passent sous le siège du conducteur pour sortir en botte à droite).

- Publicité pour les machines à coudre New Home, dans L’Almanach du Monterelais, 1913, p.131 (cote : REV712/12)

Accéder au document en PDF

Les machines à coudre New Home naissent aux États-Unis dans les années 1860. « Légères et rapides », elles sont actionnées par pédale. On remarque combien les médailles obtenues aux différents concours sont mises en avant. Les plus prestigieuses récompenses sont obtenues lors des expositions universelles.

- Publicité pour les lampes Philips, dans le Bulletin général des industriels de Seine-et-Marne, 1928, p.10 (cote : REV301/6)

Accéder au document en PDF

La compagnie néerlandaise Philips, fondée à Eindhoven aux Pays-Bas en 1891, se fait connaître par sa production d’ampoules électriques.

L’éclairage électrique est employé ponctuellement dès les années 1870, notamment pour les chantiers nocturnes. Il commence à être employé sur les voies publiques dans les années 1886-1889 dans quelques quartiers parisiens. La diffusion plus large de l’éclairage électrique, moins dangereux que l’éclairage au gaz, s’effectue après la mise au point en 1907 de filaments en tungstène, plus résistants, qui augmentent la durée de vie et la qualité luminescente des ampoules.

Approche par les élèves

- Identifier le(s) client(s) visé(s) pour mesurer le champ d’action de la publicité.

- Identifier les moyens mis en œuvre pour vanter les produits et comprendre le mode de fonctionnement d’une publicité.

Des crises d’un genre nouveau

Document

- Extraits du Bulletin général des industriels de Seine-et-Marne (cote : REV301/8)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

Les conséquences sociales et territoriales de l'industrialisation

Les figures de la société industrielle

Documents

- Extraits de l'éloge funèbre de Paul Brodard prononcé au cimetière de Coulommiers le 11 novembre 1929 (cote : 100J867)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

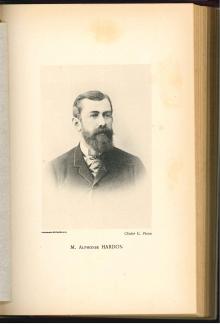

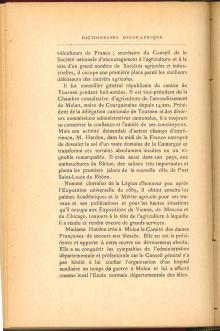

- Extrait du Dictionnaire biographique de Seine-et-Marne, 1893 (cote : 8[2012)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

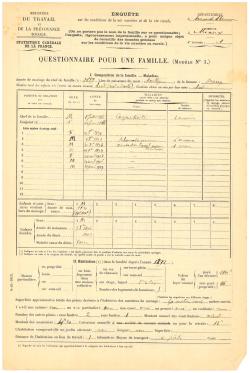

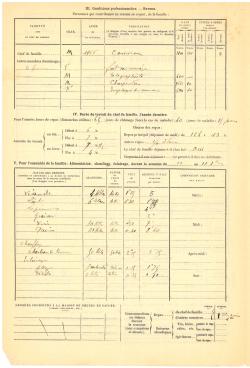

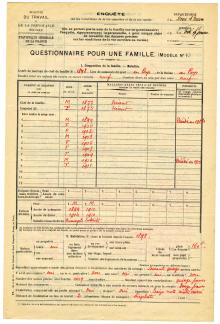

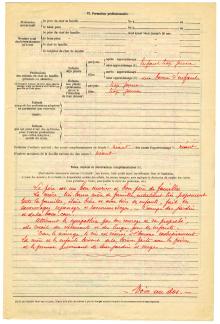

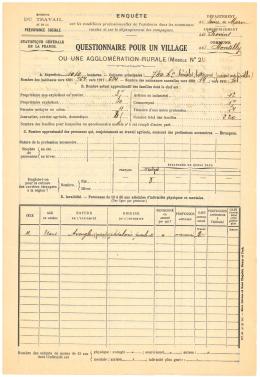

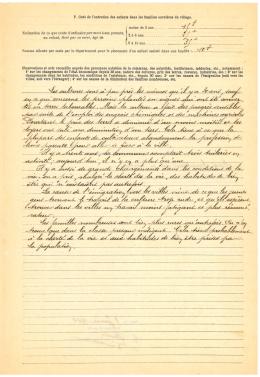

- Enquête du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les conditions de la vie ouvrière et de la vie rurale, dans la commune de Meaux, 1914 (cote : M7873)

Accéder au document en PDF

Cette enquête est montée par la Statistique Générale de la France (qui deviendra l’INSEE en 1945) pour le compte du ministère du Travail.

L’enquête de 1913-1914 est non-exhaustive et anonyme. Elle est conduite par des bénévoles, généralement des notables (entrepreneur, instituteur, médecin…).

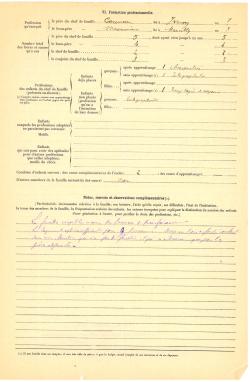

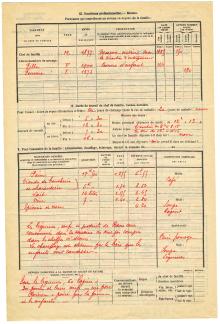

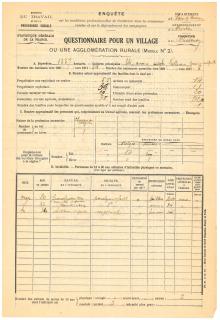

- Enquête du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les conditions de la vie ouvrière et de la vie rurale, dans la commune de La-Ferté-sous-Jouarre, 1914 (cote : M7873)

Accéder au document en PDF

Cette enquête est montée par la Statistique Générale de la France (qui deviendra l’INSEE en 1945) pour le compte du ministère du Travail.

L’enquête de 1913-1914 est non-exhaustive et anonyme. Elle est conduite par des bénévoles, généralement des notables (entrepreneur, instituteur, médecin…). Ici, l’enquête est menée par l’administrateur de la Société meulière de la Ferté-sous-Jouarre auprès d’une famille dont le chef est maçon.

Commentaire de l'enquêteur :

« Dans la plupart des cas, si la famille ouvrière ne parvient pas à équilibrer son budget, c’est soit :

- par suite du chômage volontaire ou forcé de l’ouvrier chef de famille

- par suite de maladies

- par suite de dépenses irrégulières attribuables à un défaut d’ordre ou à l’intempérance

Il est à noter que, dans le ménage ouvrier dont les ressources sont modestes, le vin et la viande sont généralement réservés à ceux des membres du ménage qui travaillent et plus particulièrement à l’homme. Le reste de la famille ne consomme de la viande qu’accidentellement. […] L’une des charges variables de la famille est aussi le loyer. Dans le cas présent, le ménage habite à proximité de la ville mais hors la ville et a aussi plus de facilités pour avoir son jardinet. En ville, les loyers sont en effet beaucoup trop élevés. »

Approche par les élèves

- Cerner le parcours de Brodard et Hardon.

- Identifier les caractéristiques d’un notable, son implication dans l’organisation de la société. Identifier les aspects du paternalisme.

- Dégager les grandes caractéristiques d’un foyer ouvrier : composition du foyer, condition matérielle, alimentation

De nouveaux rapports de force

Documents

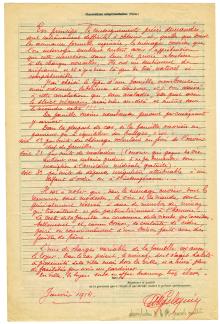

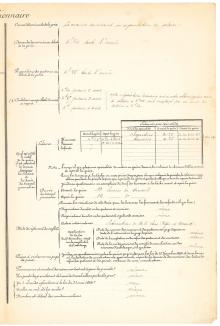

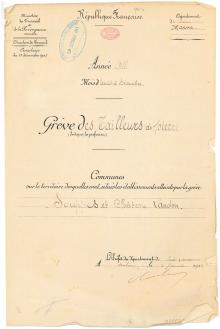

- Comptes-rendus du ministère du travail au sujet de trois grèves, années 1910 (cote : M7863)

Accéder aux documents et à la transcription en PDF

Ces dossiers appartiennent à une riche série de rapports préfectoraux sur les grèves qui agitent le département à la Belle Époque. Ces rapports ne sont pas commandés par le ministère de l’Intérieur, mais par le tout jeune ministère du Travail, créé en France en 1906.

Approche par les élèves

- Identifier les motifs et les acteurs de la grève

Des territoires aux destins divers

Documents

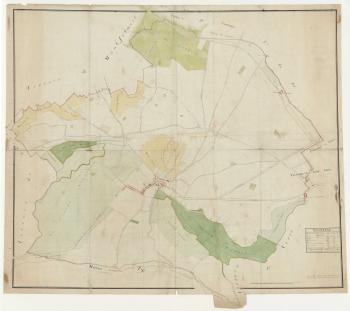

- Plan d’intendance de Chelles, fin XVIIIe siècle (cote : 1C45/7)

- Extrait de la carte IGN de 1945

Accéder aux documents en PDF

Quelques informations pour commenter les cartes :

Evolution des habitants de Chelles

- 1816 : 1241 habitants

- 1866 : 2175 habitants

- 1896 : 3114 habitants

- 1911 : 5377 habitants

- 1926 : 9173 habitants

- 1931 : 13158 habitants

- 1936 : 14658 habitants

Développement urbanistique et économique : quelques dates importantes

- 1849 : inauguration de la gare ferroviaire sur la ligne Paris-Strasbourg. A la Belle Epoque, le train omnibus met une demi-heure pour joindre Paris, le direct dix-neuf minutes. En 1901, environ 900 personnes empruntent chaque jour la gare de Chelles ; ils sont 1700 en 1911.

- 1865 : inauguration du canal de Chelles, creusé pour faciliter la navigation sur la Marne. Chelles compte quelques mariniers et bateleurs.

- 1878 : construction du fort de Chelles.

- 1917 : construction d’un camp de permissionnaires doublé d’une gare de triage à cheval sur la commune de Chelles et Vaires. La gare de triage est maintenue en l’état après la guerre.

- 1920-1926 : construction ou modernisation des lotissements de Chelles-la-Marne, du Chesnay.

- 1921 : début de la construction de la Cité de la Compagnie de l’Est pour héberger le personnel de la gare de triage.

- 1922 : les habitants de Chelles bénéficient de tarifs de banlieue réduits et de la carte hebdomadaire de travail pour emprunter le réseau ferroviaire.

- Années 1920 : la ligne de tramway Vincennes-Ville-Evrard est prolongée jusqu’à Chelles (ligne 113, qui deviendra un service autobus en 1938).

- 1924-1933 : agrandissement et mise aux normes de la gare de triage de Vaires. La voie de chemin de fer jusqu’à Paris est désormais à quatre voies.

Sur la carte d’intendance :

Le figuré de surface jaune cartographie la vigne ; les figurés de surface vert, les espaces boisés, les marais et les prairies (la nuance du vert et la toponymie permettent de les distinguer).

- Brochure publicitaire de la chocolaterie Menier, 1900, planche "Plan général de l’usine de Noisiel et ses dépendances" (cote : AZ15)

Accéder au document en PDF (brochure complète)

Pour plus d'informations sur l'histoire de la chocolaterie et de la famille Menier :

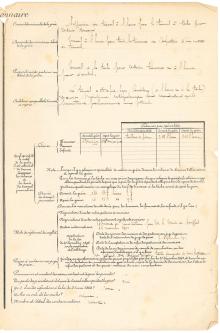

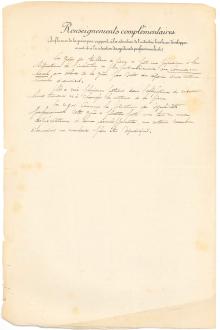

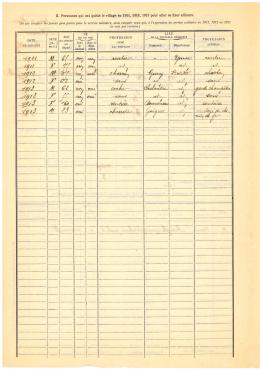

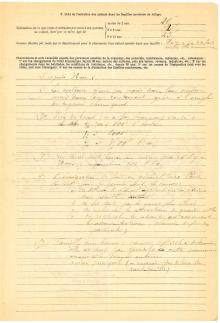

- Rapport de M. Burin, instituteur de Dontilly, janvier 1914. Enquête du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les conditions de la vie ouvrière et de la vie rurale. (cote : M7873)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

- Rapport de l'instituteur de Chatenay, janvier 1914. Enquête du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les conditions de la vie ouvrière et de la vie rurale. (cote : M7873)

Accéder au document et à sa transcription en PDF

Chiffres-clés :

- Nombre d’habitants dans la commune en 1911 : 621.

- Nombre de naissances en 1911 : 6.

- Nombre de personnes ayant quitté la commune en 1912 pour se fixer ailleurs : 17 ; en 1913 : 11.

Approche par les élèves

Comparer les cartes pour comprendre l’évolution de l’espace à différentes échelles :

- apparition du chemin de fer (croiser avec le document n°12) comme axe structurant de l’espace ;

- urbanisation et attraction de Paris ;

- rationalisation de l’espace autour de l’usine et matérialisation spatiale du paternalisme ;

- usine et gare comme nouveaux pôles de vie.

Pour aller plus loin : possibilité de travailler sur les plans d’intendance des autres communes via la rubrique Archives en ligne de ce site.

- Pourquoi peut-on qualifier ces communes de communes en déclin.

- Quelles sont les raisons du déclin ?