Archives

Les Menier, une dynastie industrielle

Télécharger

En 1825, Jean-Antoine-Brutus Menier acquiert le moulin de Noisiel. Ce site est à l’origine de la création d’une usine pour la fabrication industrielle du chocolat, alors considéré comme une drogue à usage pharmaceutique et un produit de luxe.

Son fils, Émile-Justin, prend la direction de l’usine en 1853 et construit l’empire Menier. Sa réussite lui vaut le surnom de « baron cacao ». Ses trois fils, Henri, Gaston et Albert, deviennent ensuite propriétaires de la société et s’y répartissent les fonctions. Nommé président de l’Union des chocolatiers et des confiseurs de France en 1882, Gaston est seul responsable des établissements Menier à partir de 1913, après le décès de ses frères. Il forge une réputation mondiale à la marque, mais ses héritiers se désintéressent de plus en plus de la production industrielle. La société est finalement rachetée en 1965 par le groupe Ufico-Perrier.

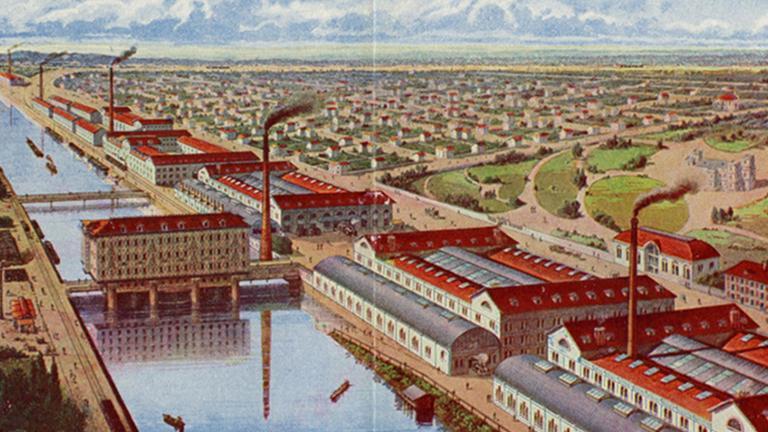

Le moulin de la chocolaterie Menier, servant à broyer les fèves de cacao, était actionné par des moteurs hydrauliques alimentés grâce à un barrage sur la Marne. Le moulin, acquis par Jean-Antoine-Brutus Menier en 1825, a été remplacé en 1871 : l’architecte Jules Saulnier (1817-1881) édifie un prestigieux bâtiment de trois travées de fer et de briques creuses vernissées, qui fait rapidement l’objet d’articles dans des revues d’architecture.

Carte postale, sans date ; AD 77, 2 Fi 10135

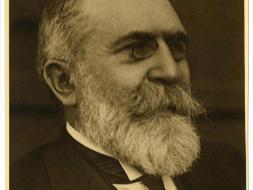

Pharmacien, fondateur d’une droguerie à Paris, Jean-Antoine-Brutus Menier (1795-1853), acquiert en 1825 le moulin de Noisiel avec son associé Théodore Richer. Inventeur d’un système de meule pour la pulvérisation des drogues qu’il applique au traitement du cacao, il est à l’origine de la création de l’usine destinée à la fabrication industrielle du chocolat. Il est enterré au cimetière parisien du Père-Lachaise.

Coupure de presse, 9 x 6,5 cm, extrait de la revue Le Miroir du 3 mai 1914, p. 10 ; AD 77, 70 J 75

Fils de Jean Antoine Brutus Menier, Émile-Justin a suivi des études de pharmacie comme son père. Reprenant au décès de celui-ci, en 1853, la direction de l’usine de Noisiel, il agrandit le moulin, acquiert des plantations de cacaoyers au Nicaragua, bâtit véritablement l’empire Menier. Sa réussite lui vaut le sobriquet de « baron cacao », dû à la duchesse Ernestine de Guermantes.

Estampe d’après une photographie (M. Truchelut), 8,3 x 14,5 cm, 1881 ; AD 77, 5 Fi 735 - Estampe d’après une photographie (M. Truchelut)

Fils d’Émile-Justin Menier, Gaston (1855-1934) reprend la direction des établissements Menier avec ses deux frères, Henri et Albert, en 1895, au décès de leur père. Membre de la Société des ingénieurs civils depuis 1877, il traite des affaires relatives à l’entrepôt central de l’entreprise situé à Aubervilliers et devient en 1882 président de l’Union des chocolatiers et confiseurs de France. Seul dirigeant après le décès de son frère Henri en 1913, il est confronté aux lendemains de la Première Guerre mondiale à un contexte économique difficile de concurrence accrue et de surcapacité productive de l’usine, qui ne l’empêche pas cependant de poursuivre la politique philanthropique mise en place par son père. L’album d’où est extraite cette photographie est dû à Louis Logre, architecte et auteur de l’essentiel des bâtiments édifiés à Noisiel entre 1880 et 1900. Son père Jules Logre, ingénieur, travaillait déjà pour la chocolaterie (à partir de 1869).

Photographie, noir et blanc, 23,4 x 17,5 cm, extrait d’un album consacré à la famille Menier (Louis Logre, 1936) ; AD 77, 70 J 72 - Louis Logre, 1936

À l’occasion du mariage de Georges Menier (1880-1933) avec Simonne Legrand (1881-1972) le 13 novembre 1903, « Messieurs Menier », c’est-à-dire le père du marié, Gaston (1855-1934), et son oncle, Henri (1853-1913), propriétaires des établissements Menier, offrent un banquet au personnel. Se situant dans la logique du patronat paternaliste exercé par les Menier, cette fête rassemble 2 600 personnes à Noisiel.

Menu imprimé, 21,3 x 28,1 cm, 1903 ; AD 77, 70 J 73

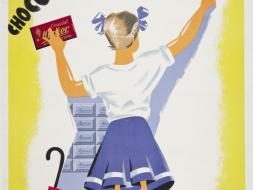

Pour valoriser son savoir-faire, la Maison Menier met en place une importante stratégie de communication. Dès 1849, Jean-Antoine-Brutus Menier habille ses tablettes d’un papier jaune caractéristique, qui devient vite aisément identifiable. L’illustrateur Firmin Bouisset (1859-1925) participe avec d’autres aux campagnes publicitaires de la marque et crée en 1891 une écolière aux cheveux nattés. Inspirée de la fille du dessinateur, elle va devenir l’ambassadrice de la marque Menier dans le monde entier, et la référence de nombreuses déclinaisons sur divers supports.

Affiche, Firmin Bouisset, 127 x 86 cm, 1893 ; AD 77, 17 Fi 460 - Firmin Bouisset

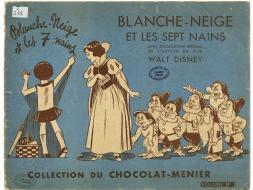

Les Menier multiplient les produits dérivés afin de promouvoir l’image de la marque. En 1939, ils obtiennent les droits exclusifs d’adaptation du film de Walt Disney, Blanche-Neige et les sept nains. Ils éditent un album en deux volumes reprenant les scènes du film, à compléter avec des images trouvées dans les tablettes de chocolat Menier. Les albums entièrement complétés avant le 1er janvier 1940 valent aux enfant des cadeaux de la maison Menier. L’idée sera reprise en 1951 avec l’édition de deux albums sur le thème des fables de La Fontaine.

Couverture d’un album publicitaire illustré à compléter, 1939 ; AD 77, J 288

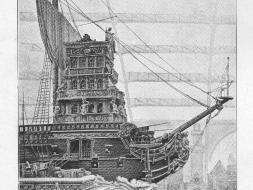

« Le Triomphant » est un vaisseau-amiral qui a assuré en 1679 une mission de commerce, transportant la première cargaison de cacao produit dans les Antilles françaises. Sa proue est reconstituée grandeur nature par la Maison Menier, d’après les gravures et les modèles de l’époque, pour l’Exposition universelle tenue à Paris en 1900. À l’intérieur, l’histoire de l’entreprise et les étapes de production de chocolat font l’objet d’une exposition à destination du grand public.

Estampe d’après une photographie (J. Husson), extrait d’une brochure éditée pour l’Exposition universelle ; AD 77, A Z 15 (AD77, AZ15) - J. Husson

Les Menier, forts de leur succès industriel, décident d’acquérir un vaste patrimoine, digne de la haute société parisienne : à la fin du XIXe siècle ils possèdent un domaine agricole d’environ 1500 ha réparti sur Noisiel et les communes environnantes et organisé autour de la ferme modèle du Buisson, deux plantations de cacaoyers au Nicaragua, l’île d’Anticosi au Québec. Ils y ajoutent ensuite des terres consacrées à la chasse, des châteaux, hôtels particuliers et villas.

Les différentes générations Menier s’engagent dans la vie politique et sociale, au niveau local (mandat de maire de Noisiel notamment) et national (Émile-Justin fonde La Revue économique, écrit de nombreux ouvrages politiques et économiques).

En 1854 Émile-Justin Menier fait construire face à l’entrée de l’usine une demeure bourgeoise, appelée « petit château ». En 1879 il achète au duc de Levis le château de Noisiel lui-même, construit au XVIIe siècle, rénové par Henri Parent en 1882-1884. Il sera détruit vers 1948.

Carte postale couleur, sans date ; AD 77, 2 Fi 9839

Implantés à Noisiel depuis 1825, les Menier ont progressivement élargi leur domaine. Il couvre à la fin du XIXe siècle environ 1500 ha, répartis sur Noisiel et les communes environnantes. Le « domaine de Noisiel », organisé autour de la ferme du Buisson, comprend des terres en culture, des champs de betteraves, des prairies naturelles, des oseraies, des parcs et un haras. ___ Plan, 23,8 x 19,3 cm, sans date ; AD 77, 70 J 72

La ferme modèle du Buisson Saint-Antoine, édifiée en 1880, est le centre du « domaine de Noisiel ». À 1500 mètre de l’usine, les divers bâtiments sont organisés autour d’un quadrilatère de 2 ha et reliés à la voie ferrée privée des Menier. Longue de 85 mètres, la grange-étable a une charpente composée de 26 fermes métalliques qui permettait le stockage de céréales et de fourrages dans le grenier du premier étage. Le rez-de-chaussée était prévu pour les différents troupeaux et les opérations de préparation de la nourriture des animaux. Restaurée, elle abrite actuellement une Scène nationale, une salle de spectacle, ainsi qu’une médiathèque. __ Carte postale couleur, 1909 ; AD 77, 2 Fi 17851

En 1862 et 1865, Émile-Justin Menier assure l’approvisionnement de son usine en fèves de cacao en achetant deux plantations au Nicaragua, le « Valle Menier » et « San Emilio », pour une superficie totale de 7 500 ha. Il complète le dispositif en affrétant des navires, dont « le Noisiel » et « le Cruzerio ». ___ Estampe, extrait de Turgan, Usine de Noisiel : fabrique du chocolat Menier, Paris, [186?], 32 p. ; AD 77, Az 635

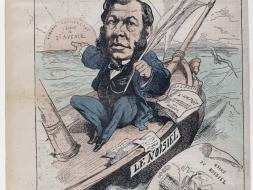

Au-delà de leur rôle économique et social, plusieurs membres de la famille Menier ont exercé des mandats politiques. Émile-Justin Menier (1826-1881) est ainsi conseiller municipal puis maire de Noisiel et conseiller général de Meaux de 1870 à 1877. Il devient également député de Meaux en 1876. Républicain convaincu, il défend la liberté de la presse et dirige une revue économique puis un quotidien de tendance radicale. Il rédige également de nombreux ouvrages politiques et économiques, dont certains sont présents sur cette caricature. __ Coupure de presse, extrait de L’Éclipse, dessin de André Gill, 35 x 27,4 cm, sans date ; AD 77, 6 Fi 255 - André Gill

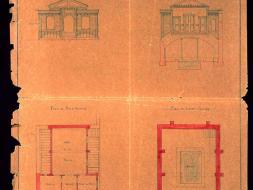

L’implication politique des Menier s’est exercée principalement au niveau local, le mandat de maire de Noisiel en particulier restant entre leurs mains de 1871 à 1959. Émile-Justin est le premier à devenir conseiller municipal de Noisiel de 1855 à 1860 et de 1865 à 1870, puis maire de 1871 à 1881. Il finance en 1861 la construction d’une première mairie, d’après des plans de l’architecte Jules Saulnier. Le bâtiment, qui est aussi occupé par un lavoir, est remplacé en 1895 par un nouvel édifice. __ Plan sur calque, 42 x 32 cm, 1861 ; AD 77, 4 OP 337/1 - architecte Jules Saulnier

L’usine de Noisiel est la rencontre réussie entre l’art architectural de la fin du XIXe siècle et la fonctionnalité industrielle. L’usine est constituée de 4 ouvrages majeurs : le moulin, la cathédrale, le pont Hardi, la confiserie. Les techniques modernes sont utilisées : une grande importance est donnée à l’utilisation de l’énergie hydraulique, un chemin de fer privé de 10 kilomètres est créé entre la propriété et le réseau public. À côté des différents ateliers liés directement à la fabrication du chocolat, l’usine comprend également des bâtiments destinés à son entretien. Un long couloir réunit en sous-sol les différentes parties de l’usine.

L'histoire de l'usine Menier en quelques datés clés

| 1825 - Achat du moulin de Noisiel par Jean-Antoine-Brutus Menier |

| 1834 - Fondation de la société Menier et Compagnie |

| 1871-1872 - Construction du "moulin Saulnier" |

| 1874-1898 - Construction de la cité ouvrière de Noisiel |

| 1881 - Autorisation de construction d’un chemin de fer privé entre l’usine de Noisiel et le réseau |

| 1891 - Création de "la petite fille" de Firmin Bouisset pour assurer la publicité du chocolat Menier |

| 1948 - Transformation des établissements Menier en S.A.R.L. |

| 1960 - Départ de la famille Menier de Noisiel mais maintien du fonctionnement de la chocolaterie |

| 1965 - Rachat de la société Menier par le groupe Perrier |

| 1986 - Inscription de 13 bâtiments de Noisiel à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques |

| 1988 - Rachat par Nestlé du groupe Rowntree Mackintosh, propriétaire depuis 1971 du groupe Perrier |

| 1995 - Installation du siège social de Nestlé France à Noisiel, après la fermeture des ateliers de production en 1992 |

| 2000 - La ville de Noisiel obtient le label "Ville d'Art et d'Histoire" |

| 2020 - Le siège de Nestlé France déménage et confie la gestion du site au promoteur LinkCity |

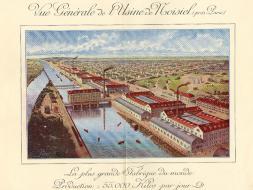

Parti de Seine-et-Marne, l’empire Menier s’étend progressivement à l’échelle du monde : l’approvisionnement vient d’Amérique du sud (plantations de cacaoyers au Nicaragua) et d’autres régions de France (champs de betteraves de la Somme) ; une autre usine est construite à Londres en 1870 ; le siège social est installé à Paris en 1885 ; la conquête de nouveaux marchés passe par l’implantation de dépôts dans diverses villes d’Europe, d’Amérique, d’Afrique du nord. L’usine de Noisiel en reste cependant le cœur et le lieu de production le plus important. __ Estampe, planche extraite de la brochure sur l’entreprise Menier réalisée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 d’après une huile sur toile (Poyet), 1900 ; AD 77, Az 15 - Poyet

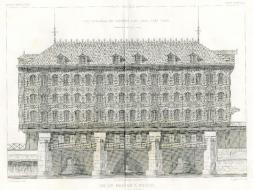

Le moulin de Noisiel a été remplacé en 1871 par l’architecte Jules Saulnier (1817-1881) par un bâtiment prestigieux de trois travées de fer et de briques creuses vernissées. Premier édifice au monde à être conçu sur une structure métallique porteuse, il abrite les ateliers de broyage des fèves de cacao et de malaxage du chocolat. __ Estampe, Huguet Jne (d’après un dessin de L. Calinaud), 27 x 35 cm, extrait de L’encyclopédie d’architecture, sans date ; AD 77, 6 Fi 11 - dessin de L. Calinaud)

Jules Saulnier (1817-1881), architecte du nouveau moulin de Noisiel en 1871, a l’idée audacieuse de dévoiler la structure métallique du bâtiment. Novateur, il renforce ce choix en accompagnant les fers d’une riche décoration des briques creuses vernissées. Une série de plaques émaillées polychromes représentant le « M » de la famille Menier alterne avec des fleurs de cacaoyers. Ce luxe de décoration est rare dans les constructions industrielles. __ Photographie, collection particulière, 2011.

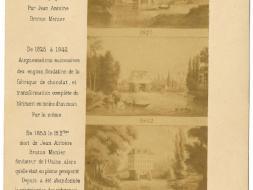

Centre névralgique de l’usine de Noisiel, et donc de tout l’empire Menier, le moulin de Noisiel fait l’objet de diverses présentations : lors de l’Exposition universelle de 1900, ainsi que par le biais de publications. Cette plaquette présente les trois premiers états du moulin d’après un ensemble de trois toiles conservé au musée de Melun. __ Plaquette imprimée, 20,8 x 13,6 cm, sans date ; AD 77, 70 J 74

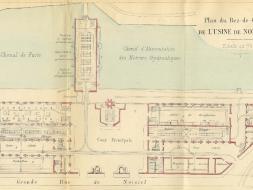

Les moteurs hydrauliques de l’usine sont alimentés par un barrage sur la Marne. Le plan du rez-de-chaussée de l’usine permet de voir la diversité des ateliers qui participent à la confection du chocolat : le triage, manuel, élimine les impuretés du cacao ; la torréfaction enlève la coque autour de l’amande du cacao et développpe l’arôme de l’amande. De l’autre côté de la cour se déroulent le dressage, c’est-à-dire la répartition de la pâte chocolatée dans les moules, ainsi que le pliage de chaque tablette dans une feuille d’étain et une enveloppe de papier aux couleurs de la marque. Enfin intervient l’emballage dans les caisses qui serviront au transport de la marchandise. N’apparaissent pas ici les ateliers de broyage (mélange des amandes réduites et des sucres pour former la pâte), de refoidissement (où la propulsion d’air froid permet d’abaisser la température de la pâte pour la solidifier) et de démoulage. Y figurent en revanche certains des locaux annexes indispensables au fonctionnement de l’usine : chaudière, ateliers divers (pour l’entretien des machines), réserve des sucres. __ Plan, extrait de Closson (Prosper), Établissements Menier, usine de Noisiel-sur-Marne : visite des membres de l'Institution of mechanical engineers (14 juin 1878), meeting de Paris, juin 1878, Paris, 1878, 16 p. ; AD 77, 16°837

Construite de 1905 à 1908, sur la rive droite, la « nouvelle chocolaterie » d’environ 9 000 m2 en béton fretté, majestueuse, est baptisée « cathédrale » par la population de Noisiel. Elle est créée pour abriter la préparation et le mélange des sucres, c’est-à-dire le broyage, étape essentielle dans la production du chocolat. Le procédé de fabrication impose que ce nouvel édifice soit construit à proximité du moulin. Il est dû à l’architecte Stephen Sauvestre (1874-1919) et est désaffecté au début des années 1950. ___ Photographie, collection particulière, 2011.

Arche métallique de plus de 44 m réalisée en 1906 par l’ingénieur Armand Considère (1841-1914), cet ouvrage relie la « cathédrale » aux ateliers de la rive gauche de la Marne. __ Photographie, collection particulière, 2011.

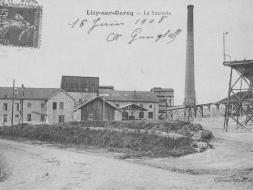

Pour assurer l’approvisionnement de l’entreprise en sucre, les Menier achètent des établissements dans les départements betteraviers comme la sucrerie de Roye dans la Somme, acquise en 1866. Émile-Justin Menier participe également à la création de sucreries en Seine-et-Marne, dont celle de Lizy-sur-Ourcq en 1873. __ Carte postale, Clément Soyet éditeur, date d’envoi 1908 ; AD 77, 2 Fi 4110 - Clément Soyet

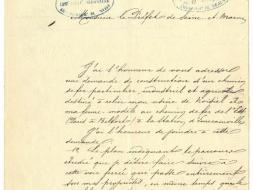

Dès 1879, Émile-Justin Menier entreprend des démarches pour créer un chemin de fer entre ses propriétés et le réseau, et remplacer ainsi le service par voitures. L’autorisation de raccordement par chemin de fer de l’usine à la station d’Émerainville-Pontault-Combault est accordée par le Conseil général en 1881. Progressivement allongée, la ligne compte au final 10 kms. L’espace va s’ordonner autour de cette voie et l’empreinte de l’architecture ferroviaire s’imprimer dans le paysage, marqué par la rotonde qui dessert l’arrivée des convois et le fronton monumental de la gare. __ Lettre autographe signée d’Émile-Justin Menier adressée au préfet de Seine-et-Marne, 1 p., 1881 ; AD 77, 9 S 173

Transcription : Usine de Noisiel, le 12 janvier 1881 Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, J’ai l’honneur de vous adresser une demande de construction d’un chemin de fer particulier, industriel et agricole destiné à relier mon usine de Noisiel et ma ferme-modèle au chemin de fer de l’Est (Paris à Belfort) à la station d’Émerainville. J’ai l’honneur de joindre à cette demande : 1° le plan indiquant le parcours étudié que je désire faire suivre à cette voie ferrée qui passe entièrement sur mes propriétés, en même temps que le profil de ladite voie. 2° Une liste par communes des chemins départementaux vicinaux et ruraux qui sont tous traversés à niveau, sauf la route départementale no 17 bis, sous laquelle la voie s’engage. Je vous serais obligé de vouloir bien m’accorder les dispenses de clôtures le long de la voie et de barrière de passage à niveau. Veuillez croire Monsieur le Préfet à l’assurance de mes sentiments très distingués. Menier.

La main d’œuvre féminine est très présente dans l’usine de Noisiel, avec par exemple environ 200 ouvrières affectées à l’atelier de triage. Leur rôle est accentué à l’occasion des deux guerres mondiales. Les femmes représentent 49% du personnel en 1932 et encore 44% en 1985. ___ Carte postale couleur, 1904 ; AD 77, 2 Fi 17848

Lecture d'archives

-

Lettre au préfet de Seine-et-Marne sur la construction d’un chemin de fer pour l’usine Menier, 1891 (AD77, 9S173) 01:08

Les Menier recrutent un nombre croissant d’ouvriers qualifiés et font appel lors des deux guerres mondiales à la main d’oeuvre féminine. Cet afflux de personnel entraîne la mise en place d’une politique d’entreprise. Menier fonde sur 20 ha une cité ouvrière de 138 maisons et 312 logements. Des magasins d’approvisionnement sont créés en 1876, un domaine agricole fournit céréales, oeufs, laitages. Un groupe scolaire est construit, ainsi qu’une bibliothèque de 1200 ouvrages. Des réfectoires, une maison de retraite, deux hôtels-restaurants complètent les équipements collectifs. Un corps d’éboueurs, un service médical et une compagnie privée de sapeurs-pompiers assurent hygiène et sécurité.

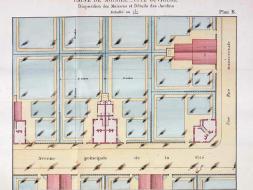

Dès le milieu du XIXe siècle est apparue l’idée de réunir les populations ouvrières près de leur lieu de production, tout en leur offrant des conditions de vie (taille et salubrité des logements) propices au maintien d’un bon niveau de productivité. La cité de Noisiel est édifiée à partir de 1874 en cinq phases de construction, avec des logements individuels ou collectifs et des équipements collectifs (groupe scolaire, réfectoire, etc.). Autour de trois rues principales et de transversales s’organisent les différents types d’habitation : maison de cœur d’îlot comportant quatre logements, maison en périphérie à deux logements, maisons d’angle. L’attention est aussi portée aux jardins individuels de ces logements, confiés en location au personnel de l’usine. __ Plan, extrait de la brochure sur l’entreprise Menier réalisée à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris de 1889 ; AD 77, 70 J 74

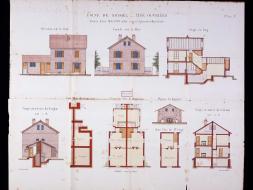

À l’issue des différentes phases de construction de la cité ouvrière, Noisiel comporte 138 maisons et 312 logements en 1900, qui sont toutefois insuffisants pour accueillir l’ensemble du personnel de l’usine, également hébergé en partie sur la commune voisine de Champs-sur-Marne. L’habitat offert en location aux ouvriers est remarquable par sa qualité. Dans une maison type à deux logements, chacun d’entre eux comporte 64 m2 habitables, avec cuisine, salle de séjour et deux chambres parquetées, ainsi que des dépendances (cave, grenier, jardin…).

__ Plan sur papier, 43,5 x 53,5 cm, planche extraite de la brochure sur l’entreprise Menier réalisée à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris de 1889 (AD77, 70J74)

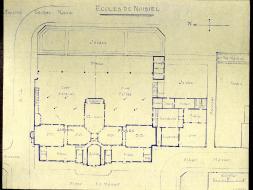

L’édification du groupe scolaire (1874-1876) intervient dès la première phase de construction de la cité ouvrière. En 1892, deux nouvelles classes viennent s’adjoindre aux salles déjà existantes (classe des garçons, classe des filles, salle polyvalente). Complété par une salle d’asile destinée à l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, le groupe comporte une salle de couture et de dessin, des salles de récréation, préaux couverts, cours et jardin-école. En 1900, les six classes comptent 300 enfants. Louis Logre, architecte, fils d’un ingénieur de l’usine, Jules Logre, est l’auteur de l’essentiel des bâtiments édifiés à Noisiel dans les années 1880 et 1890. Il est l’auteur de ce plan des écoles de Noisiel. Il a également composé un album consacré à l’entreprise Menier à partir de photographies et documents. __ Plan sur papier, extrait d’un album consacré à la famille Menier (Louis Logre, 1936) ; AD 77, 70 J 72 - Louis Logre

Au cœur de la cité ouvrière de Noisiel, deux cafés-hôtels-restaurants, l’hôtel du pêcheur et l’hôtel de la marine, sont élevés en vis-à-vis sur la place communale de 1885 à 1887, sur le même plan. Le rez-de-chaussée abrite un débit de boisson et une grande salle ouverte côté jardin. À l’étage, des chambres sont destinées aux célibataires de l'usine. Les dépendances comprennent écuries et remises. __ Carte postale noir et blanc, 1907 ; AD 77, 2 Fi 17845

Pour assurer la sécurité de la cité ouvrière de Noisiel, une compagnie privée de sapeur pompiers est constituée sous l’égide d’Albert Menier (1859-1899). Composée d’une quarantaine de membres, elle est installée dans les locaux de l’usine pour faire face aux risques liés à l’activité industrielle. Le bâtiment des pompes est construit vers 1890 pour l’héberger. __ Carte postale noir et blanc, 1905 ; AD 77, 2 Fi 6623

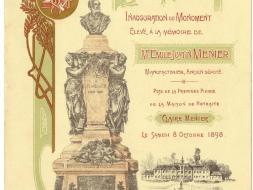

Le 8 octobre 1898 est érigé sur la place de Noisiel un monument à la mémoire d’Émile-Justin Menier (1826-1881). Dû au sculpteur Paul Berthet, ce monument se compose d’un buste en marbre (dont l’original est dû à Carrier Belleuse), soutenu par les allégories de la Pensée et de l’Industrie. Des bas-reliefs sur la base du socle représentent la création de l’usine et de la cité ouvrière de Noisiel. Le même jour est posée la première pierre de la maison de retraite Claire Menier, qui sera terminée en 1902. __ Programme sur papier, 1 p., 1898 ; AD 77, 70 J 73

Télécharger

Voir aussi sur ce site

VOIR AUSSI SUR INTERNET

- Site Internet de la commune de Noisiel

- Site Internet "Saga Menier"

Site d'un particulier passionné qui retrace l'histoire de la famille Menier et son œuvre. - Noisiel, ville d'art et d'histoire

Un dossier sur les industriels chocolatiers Menier à Noisiel proposé sur le site des Villes et Pays d'Art et d'Histoire du Ministère de la Culture. - "M comme Chocolat"

Vidéo documentaire réalisée par Brigitte Martinez (Université Paris VIII)