Archives

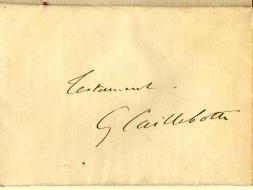

Le testament de Gustave Caillebotte

Les documents conservés aux Archives départementales de Seine-et-Marne proviennent du fonds d’archives publiques de maître Albert Courtier, notaire à l’étude de Meaux I. Celui-ci est un ami de Gustave Caillebotte qui est le parrain de l’une de ses filles, Jenny. Il sera également le notaire de Martial Caillebotte, frère de Gustave.

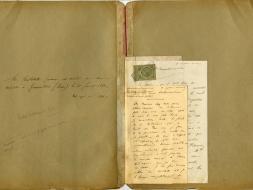

Gustave Caillebotte transmet sous enveloppes cachetées à Maître Courtier deux testaments olographes :

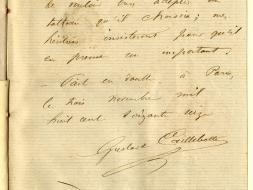

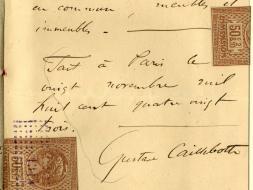

- Une première version rédigée le 3 novembre 1876. Caillebotte est alors âgé de 28 ans. Cette démarche s’effectue 2 jours après le décès de son frère René (27 janvier 1851-1er novembre 1876).

- Un complément du 20 novembre 1883, confirmant les dispositions prises dans le premier en y ajoutant des nouvelles. Caillebotte a 35 ans. Si l’idée de rédiger un complément ne semble pas liée à un événement particulier, on peut souligner qu’Édouard Manet, peintre et ami, est décédé quelques mois plus tôt (le 30 avril 1883).

Né en 1848 et issu d'une famille fortunée, Gustave Caillebotte obtient une licence de droit avant d’étudier aux Beaux-Arts. En plus de son activité de peintre, il s’investit auprès de ses contemporains et amis artistes, souvent refusés dans les salons officiels. Mécène, il achète leurs tableaux. Il organise et finance aussi leurs expositions.

Lorsque Caillebotte écrit son testament en 1876 et en 1883, la place des œuvres impressionnistes dans les collections nationales est quasi inexistante. Toutefois, les responsables de l’administration des Beaux-arts n’y sont pas tous hostiles : en 1892, Léonce Bénédite, directeur du Musée du Luxembourg, réclame l’entrée dans son musée de certains artistes comme Claude Monet (1840-1926), Edgar Degas (1834-1917) et Albert Besnard (1849-1934).

Télécharger

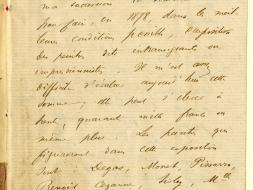

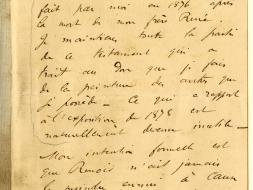

Les dispositions prises par Caillebotte reflètent sa personnalité. Discret, il n’indique rien sur l’avenir des tableaux qu’il a peint. Passionné, il affirme l’intérêt des œuvres des artistes qu’il a soutenu et collectionné dans les deux versions :

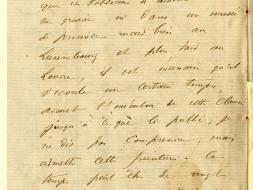

- « Je donne à l’Etat les tableaux que je possède ; seulement comme je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que ces tableaux n’aillent ni dans un grenier ni dans un musée de province mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre […] ».

- « Je maintiens toute la partie de ce testament qui a trait au don que je fais de la peinture des autres que je possède ».

Ses clauses suggèrent que sa collection ne doit pas être cachée, notamment dans les musées de province. Ceux-ci sont à l’époque déconsidérés des Parisiens et les conditions d’exposition y sont souvent mauvaises. Par ce legs à l’État, Caillebotte souhaite faire de son testament une porte d’entrée des artistes qu’il a soutenus durant sa vie dans les collections nationales et à une place de premier ordre.

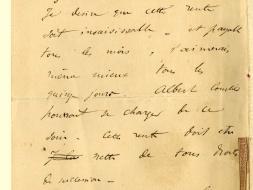

Gustave Caillebotte décède le 21 février 1894 dans sa maison du Petit Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Conformément à la procédure, le lendemain, le 22 février 1894, Maître Courtier fait régulariser les testaments olographes au greffe du tribunal de première instance de Meaux : ils sont ouverts en présence du greffier et de G. Lefebvre Devaux, président du tribunal civil de Meaux, puis bâtonnés dans les blancs, cotés, signés et paraphés. Enfin, ils sont remis au notaire qui l’intègre à ses minutes.

En 1894, les deux parties du testament deviennent alors exécutoires respectivement 18 et 11 ans après leur rédaction. Gustave Caillebotte vivait en union libre avec Charlotte Berthier (de son vrai nom Anne Marie Hagen) et n’a pas eu d’enfant : ses héritiers sont son frère Martial (1853-1910), musicien, et son demi-frère Alfred (1834-1896), curé de Notre-Dame-de-Lorette.

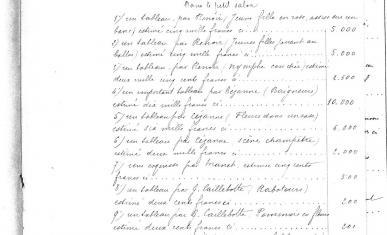

Maître Ernest Charles Poletnich, notaire à l’étude Paris XXV, gère la succession et dresse l’inventaire après-décès. Conformément à la volonté de Caillebotte, l’exécution du testament revient à Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), peintre et ami. Un mois après le décès, le 20 mars 1894, le comité consultatif des Musées nationaux veut accepter intégralement le legs (comprenant alors 60 tableaux – d’autres seront retrouvés dans un atelier parisien par Renoir et ajoutés à la proposition de legs).

Auguste Renoir et Martial Caillebotte s’inquiètent que l’Etat n’expose pas tous les tableaux, conformément à la volonté de Gustave Caillebotte. Pendant plus d’un an, différentes solutions sont proposées tour à tour par Auguste Renoir et Martial Caillebotte et par Léonce Bénédite. En définitive, Maître Courtier propose que l’État choisisse et accepte les œuvres qu’il souhaite exposer parmi les 65 proposées pour le legs ; le reste des tableaux devenant la propriété des héritiers. L’administration accepte.

À l’exception des dessins de Jean-François Millet prévus pour le Musée du Louvre, le legs va au Musée du Luxembourg. Pour accepter le legs, ce dernier fait une exception à son règlement qui limite à trois l’exposition d’œuvres d’un même artiste. La décharge du legs est établie le 11 juin 1895. Elle comprend 41 œuvres. Le décret présidentiel est signé le 25 février 1896. Enfin, la remise des œuvres par Martial Caillebotte est attestée le 23 novembre 1896.

| Artistes | Œuvres retenues parmi celles proposées pour le legs |

Œuvres non retenues parmi celles proposées pour le legs |

| Paul Cézanne | 2 huiles sur toile | |

| Edgar Degas | 7 pastels | |

| Edouard Manet | 2 huiles sur toile | 1 huile sur toile |

| Jean-François Millet | 2 dessins | |

| Claude Monet | 8 huiles sur toile | 8 huiles sur toile |

| Camille Pissaro | 7 huiles sur toile | 10 huiles sur toile |

| Auguste Renoir | 6 huiles sur toile | 2 huiles sur toile |

| Alfred Sisley | 6 huiles sur toile | 3 huiles sur toile |

Pour exposer les œuvres du legs, une « salle Caillebotte » est construite au Musée du Luxembourg. Elle ouvre au public le 9 février 1897. Hormis les réactions du sénateur Hervé de Saisy et des membres de l’Académie des Beaux-Arts, il n’y a pas de protestation.

Toutes les œuvres du legs sont aujourd’hui conservées au Musée d’Orsay ouvert en 1986 (après un passage au Musée du Louvre de 1929 à 1947, puis au musée du Jeu Paume de 1947 à 1986). Les deux dessins de Jean-François Millet appartiennent au Musée d’Orsay, mais sont conservés au Département des Arts graphiques du Louvre.

Longtemps, le legs de Caillebotte est évoqué pour accentuer l’aveuglement de l’administration des Beaux-Arts et nourrir la légende d’un refus du legs. Les recherches récentes basées sur l’étude des archives nuancent le comportement de l’administration et de l’Etat. Si certains se focalisent sur les œuvres restées dans les mains des héritiers, ce legs a permis d’enrichir considérablement les collections nationales d’œuvres impressionnistes. Depuis, de nombreuses autres œuvres sont venues les compléter. Il semble que le public a « admis » cette peinture, selon l’expression de Gustave Caillebotte dans son testament de 1876 (page 2).

Le legs ne comporte aucune des œuvres de Caillebotte. Dès mars 1894, une exposition rétrospective de 122 toiles a lieu dans la galerie Durand-Ruel. Parallèlement au legs, Auguste Renoir et Martial Caillebotte donnent Les Raboteurs de parquet et Vue de toits, effet de neige à l’Etat en 1894. Depuis, certains de ces tableaux sont entrés dans les collections d’autres musées comme le Portrait de Martial Caillebotte jouant du piano (The Bridgestone museum of Art, Tokyo). L’organisation d’expositions en 1994 pour les cent ans de son décès, ou plus récemment « Caillebotte, peintre et jardinier » (Musée des impressionnistes Giverny, 2016) permettent de faire découvrir le travail de Gustave Caillebotte au public.

Voir aussi

Outils de recherche

Les archives notariales

Bibliographie

Les cotes indiquées permettent la consultation des ouvrages en salle de lecture des Archives départementales.

- FERRETTI BOCQUILLON (Marina), sous dir. de, Caillebotte, peintre et jardinier, Musée des impressionnismes Giverny / Museo Thyssen-Bornemisza / Editions Hazan, 2016. Cote : 4[3883

- VAISSE (Pierre), Deux façons d’écrire l’histoire. Le Legs Caillebotte, Paris : Institut national d’histoire de l’art / éditions Ophrys, 2014.

Cote : 8[8568 - VAISSE (Pierre), « Le Legs Caillebotte d’après les documents », dans Société d’Histoire de l’Art français, Séance du 3 décembre 1983, p.201-208.

Cote : REV623/39 - BERHAUT (Marie), « Le legs Caillebotte. Vérités et contre-vérités », dans Société d’Histoire de l’Art français, Séance du 3 décembre 1983, p.209-219.

Cote : REV623/39

En savoir plus sur Gustave Caillebotte

Sur ce site

Sur Internet

- Joconde, portail des collections des musées de France

Liste des œuvres liées à Gustave Caillebotte - Site Internet du Collectif Katroz (Claude Guillemet et Jonte Tychman)

Répertoire chronologique des œuvres de Gustave Caillebotte - Site Internet de la radio France Culture

Documentaire « Gustave Caillebotte (1848-1894) : un héros très discret »

En savoir plus sur la famille Caillebotte

- Site de la Société d’Histoire d’Yerres

Dossier à télécharger La dynastie Caillebotte (Jean-Pierre Toussaint, 2016) - Chœur Régional Vittoria d'Ile-de-France

Musiques de Martial Caillebotte

En savoir plus sur la collection impressionniste du Musée du Luxembourg

- Site Internet du Musée d’Orsay

Page dédiée à l’histoire des collections de peintures du musée - Gallica, biblothèque numérique de la bibliothèque nationale de France

« Entre artistes », article du journal Le Temps, publié le 9 mars 1897 en réaction à la lettre de l’Académie des Beaux-Arts lors de l’ouverture de la salle Caillebotte