Archives

Mobilisation et agriculture en Seine-et-Marne

À la veille de la Première Guerre mondiale, le département de la Seine-et-Marne s’étend sur une superficie de 5931 km² comportant 591 milliers d’hectares cultivables. Son industrie et son commerce sont en plein développement grâce aux nombreuses voies de communication. Selon le recensement de 1911, sa population agricole représente 43 117 actifs.

Début août 1914, lorsque la guerre est déclarée, 14 000 exploitants et salariés agricoles sont mobilisés. Puis, chaque classe ajoute sa ponction portant ainsi leur nombre total à 18 434 soit 42, 75% des effectifs agricoles.

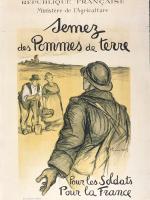

La première tâche demandée aux femmes, aux enfants et aux hommes non mobilisables est donc de remplacer immédiatement tous les hommes partis au front. Leur dévouement et l’élan de solidarité permettent d’atténuer le problème dans un premier temps en achevant la récolte et assumant les labours d’automne. Mais l’absence de machines agricoles, réquisitionnées comme l’essence et les chevaux, rend la perte de bras encore plus aigüe.

À l’automne, alors que les hommes sont encore au front et que la Bataille de la Marne bat son plein dans le nord du département, on fait appel :

- Aux femmes : dès août 1914, le Président du Conseil Viviani leur lance un appel. Certains maires organisent des crèches pour leur faciliter le travail et, à partir de 1915, il est même demandé aux institutrices de garder les enfants à l’école, après les heures de classe et pendant les vacances ;

- Aux enfants : ils sont rarement mentionnés mais à partir de 13 ans, ils terminent l’école et aident souvent aux travaux agricoles. Aussi, contrairement à la loi, le 27 juillet 1916, le ministère du Travail autorise et même encourage les lycéens à s’embaucher pour les travaux agricoles durant les congés scolaires ;

- À l’armée : des permissions sont accordées aux chefs d’exploitations pour des durées de huit à quinze jours. En 1916 et début 1917, elles se raréfient ou sont supprimées. Puis les communes qui en font la demande, obtiennent la mise à disposition de 10 000 militaires (les « affectés spéciaux ») par périodes de 15 jours. Enfin, en 1916, 520 mutilés de guerre des Maisons de Convalescence du département et du dépôt d’Eclopés de Provins sont également mis à disposition des horticulteurs pendant huit jours.

- Aux coloniaux : en 1916 et 1917, leur recrutement amène des Kabyles et des Tunisiens dans le sud de la Seine-et-Marne, puis des Annamites dans le nord. La préfecture crée même un service agricole spécialement pour les Tunisiens qui sont nombreux ;

- Aux réfugiés : de nombreux Belges sont chassés de leur pays par l’invasion allemande et viennent s’installer dans le département pour y occuper des emplois agricoles. 450 Russes travaillent également dans les champs en avril 1919 ;

- Aux prisonniers de guerre allemands : malgré les Conventions de La Haye et la méfiance des femmes d’exploitants, ils sont 700 en 1916 et vont finir par être très recherchés (600 000 demandes dans toute la France pour 80 000 captifs cette même année 1916). Pour la Seine-et-Marne, un premier grand dépôt est crée à Montargis sous l’autorité du commandant de la Ve Région puis un deuxième à Nangis.

L’étude de certains journaux édités en Seine-et-Marne à cette époque (L’Abeille de Fontainebleau, La Croix de Seine-et-Marne) montre que les agriculteurs mobilisés craignent souvent l’arrivée en masse de travailleurs qu’ils ne peuvent pas contrôler soit parce qu’ils sont au front, soit parce qu’ils ne sont plus maîtres de leurs exploitations ou parce qu’ils craignent pour la sécurité de leurs femmes. Ces dernières ne sont pas habituées à voir des ouvriers étrangers dans leurs champs. De ce fait, chaque groupe de travailleurs étrangers ou de prisonniers de guerre est encadré par un surveillant militaire.

Le département est également écartelé entre la nécessité de fournir des subsistances au camp retranché, aux armées sur son territoire, au front, aux civils et aux réfugiés qui affluent en grand nombre. Les femmes, quand elles peuvent accéder à leurs terres, se contentent le plus souvent de maintenir la production familiale et sont fortement désavantagées du fait des taxations sur le blé, les céréales, le bétail et le sucre. Aussi, les batailles et le cantonnement des armées détruisent les récoltes ou endommagent les terres. L’implantation de dépôts de munitions au milieu des villages et des champs entraîne également la réquisition de terrains.

À la fin de la guerre, les exploitants et salariés agricoles seine-et-marnais ont payé un lourd tribu. En décembre 1919, la Direction Départementale des Services Agricoles adresse au préfet une enquête doublée d’un bilan chiffré. Il en ressort que 6 985 agriculteurs, soit 34% du total des mobilisés ont été tués ou sont partis. De plus, 643 mutilés fournissent une capacité de travail réduite. Pour finir, la baisse des effectifs masculins de 30 à 60 ans n’est pas compensée par la croissance des effectifs féminins ce qui provoque un grand manque de main d’œuvre.

Cet article a été rédigé à partir des recherches de Madame Chantal Antier-Renaud (cf. documents en références)

Les cotes indiquées permettent la consultation des documents en salle de lecture des Archives départementales de Seine-et-Marne.

- Chantal Antier-Renaud, La Seine-et-Marne, un département dans la Grande Guerre, 1914-1918, thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon Sorbonne, mars 1996.

Cote : 100J582 - Chantal Antier-Renaud, La Grande Guerre en Seine-et-Marne, 1914-1918, Hommes et femmes au cœur de la tourmente, Presse du Village, 1998, 199 p.

Cote : 8°5388 - Aide à l'agriculture : états numériques des hommes détachés à la terre, états des demandes faites par les agriculteurs.

Cotes : 10R105 à 10R107 - D. Dautresme, Les conséquences de la guerre en Seine-et-Marne, étude historique, administrative et économique : rapport du Conseil Général, 1919.

Cote : 8R274 - Guerre 1914-1918 : enquête sur le vide causé par la guerre.

Cote : M8154