Archives

Le devoir du Grand Dauphin

Depuis le XVe siècle, suite au rattachement du Dauphiné à la France, le plus âgé des fils du roi, héritier présomptif de la couronne, reçoit le titre de « Dauphin ». Le « Grand Dauphin » était le surnom donné au fils de Louis XIV, Louis de France, également appelé « Monseigneur ». Élevé par des femmes jusqu’à l’âge de 7 ans, le jeune garçon est ensuite « confié aux hommes ». Louis XIV désigne alors M. de Montausier comme gouverneur, puis nomme en 1670 Jacques-Bénigne Bossuet en tant que précepteur.

Bossuet, né en 1627, est l’une des grandes figures spirituelles et religieuses de l’époque. Après des études de théologie, il devient chanoine de Metz en 1652. Il conserve cette fonction pendant 18 ans et alimente grâce à ses écrits un dialogue fertile avec les penseurs protestants de la ville. Pendant cette même période, il s’illustre par ses talents de polémiste, mais aussi et surtout de prédicateur. Il est notamment l’auteur de nombreuses oraisons funèbres, dont celle d’Henriette d’Angleterre : « Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : Madame se meurt ! Madame est morte ! ». Bossuet est donc déjà célèbre et possède une influence notable à la Cour lorsqu’il est nommé évêque de Condom en 1669, puis précepteur du Dauphin en 1670.

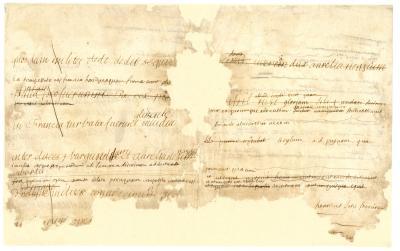

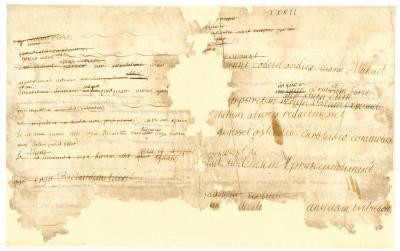

Bossuet exerce sa tâche de précepteur avec un grand zèle : il donne à son élève trois classes par jour et rédige à son usage des grammaires de français et de latin, ou encore une introduction à la philosophie. Il lui enseigne aussi l’histoire. Le document ici présenté en est sans doute un témoignage, puisqu’il semble s’agir d’un texte en latin sur la Guerre de Cent ans. On peut supposer que le texte a été écrit par le Dauphin, qui fait quelques fautes et biffe régulièrement des mots avant de les réécrire. Certaines phrases sont d’une autre main, sans doute celle de Bossuet, qui corrige ainsi son élève. Louis de France, sans être paresseux, ne se passionne pas pour les études. La mission de pédagogue de Bossuet se termine en 1680.

En 1681, il est nommé évêque de Meaux et s’installe dans ses nouvelles fonctions en 1682. Tout en continuant à venir sporadiquement à la Cour – notamment pour y dire de nouvelles oraisons, Bossuet se consacre avec dévouement et énergie à sa nouvelle charge. Son diocèse restera profondément marqué par son action, notamment en terme d’éducation religieuse et d’évangélisation. Il s’y établit définitivement, ne s’éloignant désormais de Meaux que rarement, et surtout pour prendre quelque repos dans sa résidence épiscopale de Germigny.

Son activité spirituelle et théologique reste intense, mais ses positions tendent à se rigidifier dans un catholicisme rigoureux. Il s’oppose ainsi violemment aux protestants, mais condamne aussi avec virulence le théâtre.

Durant la même période, Bossuet s’oppose à Fénelon, évêque de Cambrai, dont la doctrine religieuse empreinte de mystique est suspecte à ses yeux, au point qu’il l’accuse de l’hérésie de « quiétisme ». Dans ce combat, Bossuet devenu, l’« Aigle de Meaux », obtiendra la condamnation de Fénelon, le « Cygne de Cambrai ».

Pour le précepteur et l’élève, la fable se termine dans les premières années du XVIIIe siècle : l’Aigle meurt en 1704 et le Dauphin en 1711, sans avoir jamais régné. C’est son petit-fils qui succèdera à Louis XIV, sous le nom de Louis XV.

En savoir plus sur Bossuet

Histoire 77

Figures locales Biographie de Bossuet

Culture & loisirs